下了山,回到家卸下沉重的背包,準備蹲下脫鞋,突然感到膝蓋的陣陣刺痛、下背的隱隱痠麻?這樣的情景是否讓你感同身受?「爬山嘛,膝蓋痛很正常!」我們常常這樣告訴自己,然而,這個普遍的觀念,可能讓我們忽略了身體發出的真正警訊。

疼痛,是身體的求救信號,而它的根源,往往比我們想像的更為複雜。專精運動醫學與肌肉骨骼疼痛治療的陳渝仁醫師,要帶大家破除登山疼痛的迷思。陳醫師將以他豐富的臨床經驗,引導我們從一個全新的視角,系統性地從足底、腳踝、膝蓋、髖部,一路向上檢視到核心、下背乃至肩膀,拆解疼痛背後的真正原因,並提供一套從觀念建立、問題解析、科學化訓練到傷害應對的完整方案,幫助每一位熱愛山林的朋友,走得更長、更遠、更無痛。

你的痛,可能不是你想的那樣

「提到登山疼痛,十個有八個會聯想到膝蓋。」陳渝仁醫師笑著說,「但實際上,當山友走進復健科診間,主訴五花八門,膝蓋只是其中一部分。」他將這些運動傷害大致歸為兩類:

- 急性外傷:多半來自於一次明確的事件,例如不慎滑倒、踩空「翻船」。這類傷害直接而劇烈,可能造成腳踝韌帶撕裂、膝蓋的半月板或十字韌帶受損。

- 慢性累積勞損:這類疼痛通常沒有單一的受傷事件,而是長期、反覆的壓力累積而成,也是最容易被輕忽的類型。例如,膝蓋髕骨正前方的「髕骨肌腱炎」、腳踝內側因不穩定而發炎的「脛後肌肌腱炎」,或是腳跟的「阿基里斯腱炎」。

陳醫師提醒,除了膝蓋,足踝的穩定性、髖部的肌力、下背的支撐,甚至是肩膀的使用方式,都是環環相扣的。許多人會等到疼痛難耐才就醫,但醫學上普遍認為,若一項疼痛持續一到兩週沒有明顯改善,代表它很可能難以自我修復,應積極尋求醫療協助。

「拖延治療的後果,絕不只是『痛久一點』而已。」陳醫師嚴肅地說。當身體某部位因疼痛而不敢正常發力,周邊的肌肉和關節就必須「代償」,付出額外的工作。例如,左膝疼痛可能導致右膝在不知不覺中過度承重,久而久之也跟著出問題。更長遠來看,關節在不穩定的狀態下持續活動,會加速軟骨磨損,導致「提早退化」,讓你的登山生涯被迫縮短。

牽一髮動全身的「動力鏈」

許多山友認為「哪裡痛,就是那裡有問題」,但從復健醫學的角度,這卻是個極大的誤區。陳醫師引入了「動力鏈 (Kinetic Chain)」的核心概念,幫助我們理解人體運作的奧秘。

「你可以把人體想像成一條由骨骼、關節、肌肉串連起來的精密鏈條。」他解釋道,「當你走路或爬山時,從腳底接觸地面的那一刻起,衝擊力就會沿著這條鏈條向上傳遞。鏈條中的任何一個環節出了問題,都會影響到其他部分。」

他舉了幾個臨床上常見的例子:

- 足弓塌陷(扁平足):當足弓支撐不足,腳踝會過度外翻,進而導致小腿旋轉、膝蓋內側壓力劇增,最終以膝蓋痛表現出來。

- 臀肌無力:臀大肌、臀中肌是維持骨盆穩定和下肢力量的關鍵。若臀肌無力,走路時身體會不自覺晃動,為了穩定膝蓋,大腿外側的筋膜會過度緊繃,引發膝蓋外側疼痛。同時,無力的臀部也無法有效分攤下背壓力,導致許多人明明是臀部問題,卻一直飽受下背痛之苦。

因此,專業的醫師在評估疼痛時,看的絕不只是那個「痛點」,而是從步態、站姿、肌力平衡等面向,去找出動力鏈中失能的環節,這才是治本之道。

此外,陳醫師特別強調,同樣是登山,上山和下山對身體造成的壓力卻是天差地遠。

- 上山壓力點:上坡時,為了對抗地心引力,我們會自然地將身體重心前移,這使得我們的「腰椎椎間盤」承受著向後擠壓的壓力。若核心肌群不夠穩定,長時間下來就可能導致肌肉拉傷,甚至椎間盤突出。

- 下山壓力點:下坡的每一步,身體都在做「減速煞車」的動作。首當其衝的是大腿前側的「股四頭肌」,它需要不斷地「離心收縮」來緩衝衝擊。這股巨大的衝擊力會直接傳遞到膝蓋,特別是負責吸收震盪的「髕骨肌腱」和關節軟骨,這也是為什麼許多人的膝蓋痛總是在下山時變得特別嚴重。

從足底到肩背,常見痛點深度解析

【足底與腳踝】

- 足底筋膜炎:這是健行者的頭號夢魘之一,那種早晨下床第一步如針扎的刺痛感,令人印象深刻。陳醫師指出,除了天生的扁平足或高足弓,後天的因素更不容忽視。例如,小腿肌肉過於緊繃會拉扯足底筋膜;鞋子太軟讓足弓失去支撐,或鞋子太舊避震功能喪失,都可能誘發足底筋膜炎。預防的關鍵在於強化足部內在肌力,而非完全依賴鞋墊,並選擇支撐性足夠的鞋款。

- 腳踝扭傷(翻船):在不平坦的山徑上,腳踝扭傷是既危險又常見的意外。「最常見的風險因子,就是『曾經扭傷過』。」陳醫師強調,扭傷後韌帶會鬆弛,本體感覺也會變差,導致慣性扭傷。因此,扭傷後務必就醫,並進行完整的復健訓練。不幸在山中扭傷時,應立即固定患部、抬高,若情況允許,盡快下山就醫。預防之道則在於透過單腳站立、深蹲、分腿蹲等動作,加強腳踝的穩定性與平衡感。

【膝蓋】

「膝蓋痛」是一個籠統的說法,學會分辨疼痛的位置與感覺,有助於我們初步判斷問題所在。

- 膝蓋前方痛:若痛點明確位於膝蓋骨(髕骨)下方,按壓有明顯痛感,且在下樓梯、或從椅子上站起來發力的瞬間特別不舒服,那很可能是「髕骨肌腱炎」。

- 膝蓋內外側痛:通常與韌帶或周邊筋膜張力有關,可能源自於前面提到的動力鏈問題。

- 膝蓋深層痛、卡頓感、腫脹積水:如果痛點模糊、感覺在關節深處,伴隨著膝蓋在特定角度卡住、無法順暢彎曲伸直的感覺,甚至外觀可見腫脹或積水,這就是更深層的警訊,可能代表「半月板」或「十字韌帶」等關節內結構受損,需要盡快就醫進行詳細檢查。

【髖部與下背】

- 髖關節周圍痛:許多山友的髖部不適,其實源自於臀部肌群,特別是「臀中肌」的無力。臀中肌是穩定骨盆的關鍵,當它失能,身體的穩定性就會大幅下降。這也解釋了為什麼「練臀」是保護整個下肢動力鏈的關鍵訓練。

- 下背痛:許多人揹負重裝後感到下背痛,會直覺地歸咎於「背包太重」。然而,陳醫師指出,真正的元兇往往是「核心肌群無力」與「長時間的不良姿勢」。一個強而有力的核心,就像是身體自帶的天然護腰,能有效穩定脊椎。登山過程中,務必正確調整背包,讓腰帶確實承重在骨盆上,並讓背包完全貼合背部,避免搖晃;同時,時時提醒自己維持軀幹挺直,避免因疲勞而彎腰駝背,將壓力全部集中在腰椎。

【肩膀與手指】

- 肩膀痛:登山杖是省力的好夥伴,但使用不當也可能帶來傷害。若將登山杖調得過高,或過度依賴手臂力量將全身重量壓在杖上,反覆的上舉動作可能擠壓到肩關節的旋轉肌腱及滑囊,導致「肩夾擠症候群」,出現手側舉到特定角度就疼痛的症狀。

- 手指痛:在需要攀繩或抓握岩壁的地形,手指的韌帶可能因瞬間的拉扯而撕裂,或是因長時間的抓握而導致慢性發炎。

上山前的必修課,你的身體和裝備都準備好了嗎?

與其在受傷後花費漫長時間復健,不如在平時就做好萬全準備。一個全面的登山準備,不僅僅是體能訓練,更包含了裝備的選擇與行程中的恢復策略。同時陳醫師也特別提醒,許多平日久坐的上班族,身體若沒有足夠的準備期就貿然挑戰高強度大山,受傷風險極高,循序漸進才是安全唯一的路。

除了鍛鍊身體,裝備更是我們的第二層皮膚。登山鞋沒有最好,只有最適合,在堅硬多石的長距離路線,應選擇鞋底較硬、支撐性佳的高筒登山鞋;若是平緩郊山,輕便的低筒健行鞋則更合適,但務必親自試穿。而正確使用登山杖,不只能為膝蓋分攤部分衝擊力,更能增加穩定性,記得將手肘維持在約 90 度的舒適高度,並善用腕帶以「推」的方式前進,而非死硬地「壓」在握把上。

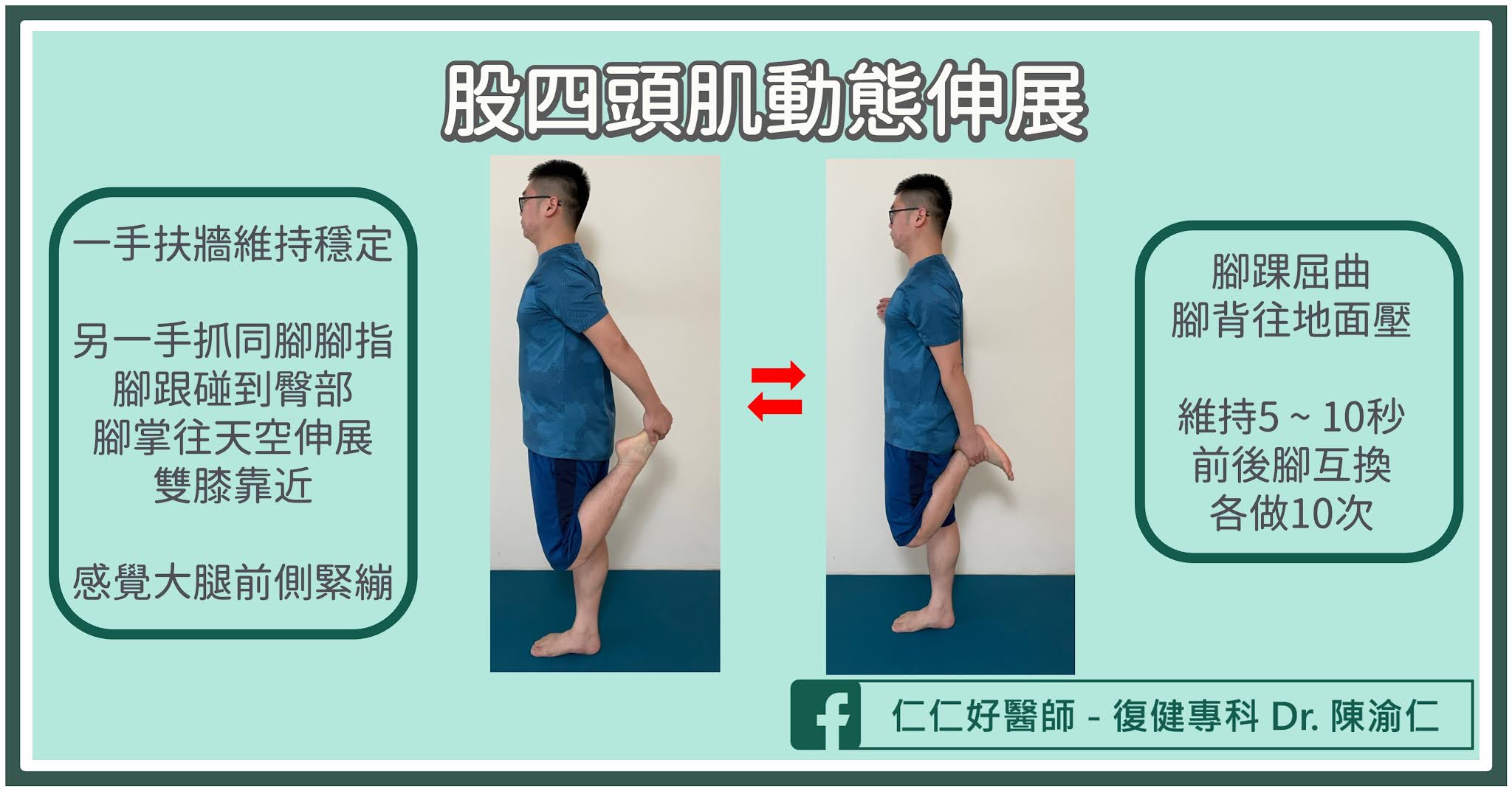

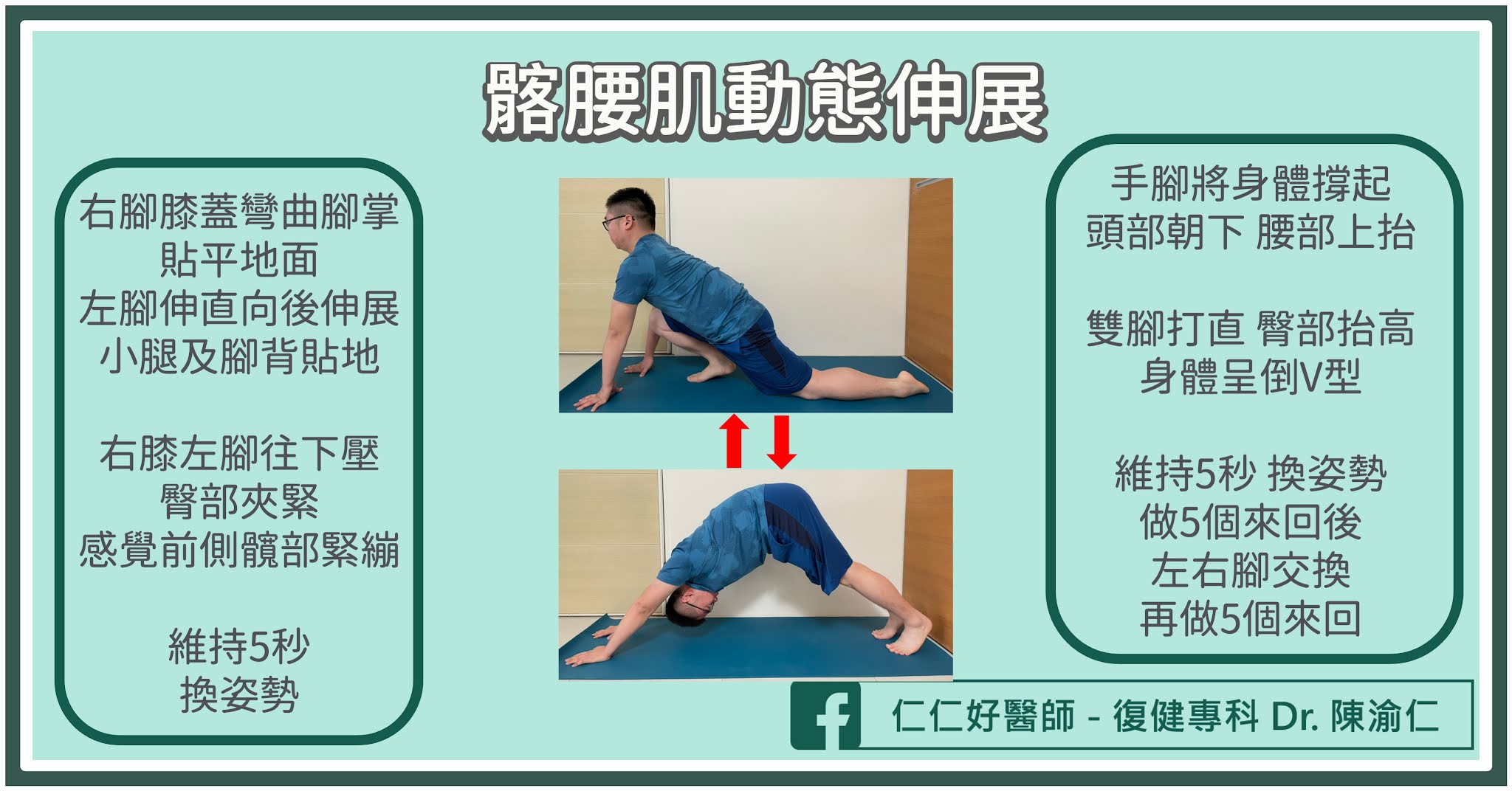

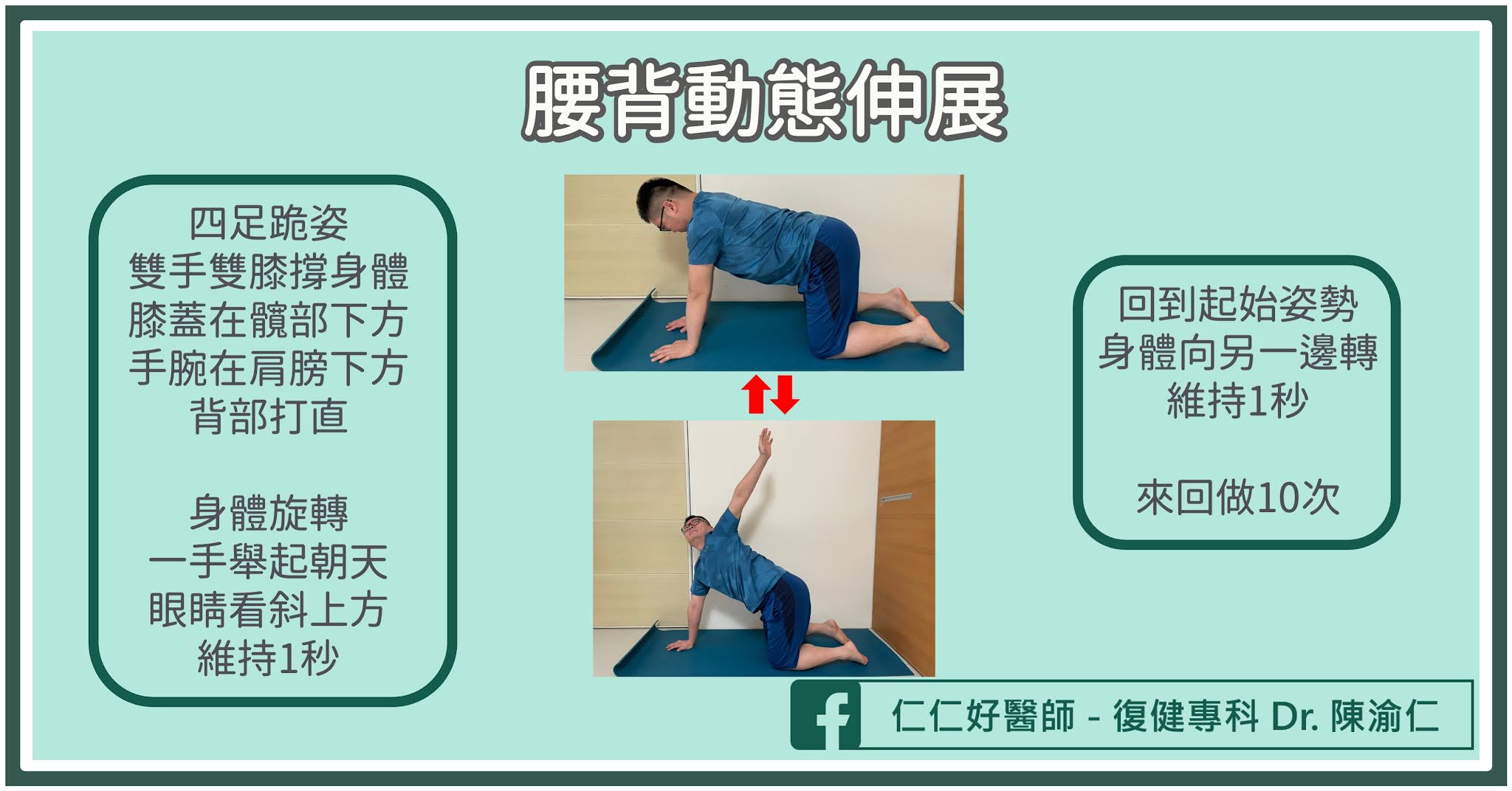

最後,正確的暖身與收操觀念更是不可或缺。出發前,應透過前後擺腿、側向擺腿等動態伸展來喚醒下肢肌群;而在每天行程結束後,則應盡快進行靜態伸展來緩和肌肉疲勞,針對緊繃肌群拉筋,但每個動作維持 15-30 秒即可,避免過度拉扯。

※延伸閱讀:準備好,再上山,戶外系健身教練 Bryan 教你居家訓練 5 招

當傷害發生:正視傷害、解決傷害

當疼痛在山中來襲,無法立即就醫時,使用痠痛貼布或口服止痛藥是合理的應急措施。「先治標不是壞事,」陳醫師表示,「但必須清楚認知,這只是暫時緩解症狀,並沒有解決根本問題。」他提醒,痠痛貼布多含有消炎藥成分,不宜全身貼滿,以免藥物過量。

若需要進一步就醫,現代復健醫學的進步,更為運動愛好者帶來了福音。

- 精準診斷:透過「肌肉骨骼超音波」,醫師能即時看到肌肉、肌腱、韌帶等軟組織的靜態及動態影像,精準判斷受損的部位與嚴重程度。

- 現代化治療:針對不同的傷害,現在有許多更積極的治療選項。例如,利用「高濃度葡萄糖增生療法」或「PRP 自體血小板注射」刺激組織自我修復;使用「體外震波」處理慢性肌腱炎;或是透過「射頻治療」緩解急性軟組織損傷。這些武器能有效幫助登山者更快速、更全面地重返山林。

如果你因傷痛而對登山產生恐懼,陳醫師最後如此鼓勵大家:「受傷並不可怕,可怕的是沒有找到問題的根源。」他強調,復健之路的終點,不只是「不痛了」,而是要透過功能性訓練,把失能的肌力、穩定性、本體感覺一一補強,才能真正避免二次傷害。安全地「漸進式」重返,從短距離、低難度的步道開始,重新建立身體與心靈的信心。

➥ 看更多陳渝仁醫師的專業分享:https://www.facebook.com/Dr.PainlessTW/

照片來源:陳渝仁醫師提供、Unsplash

同場加映:動態伸展怎麼做?