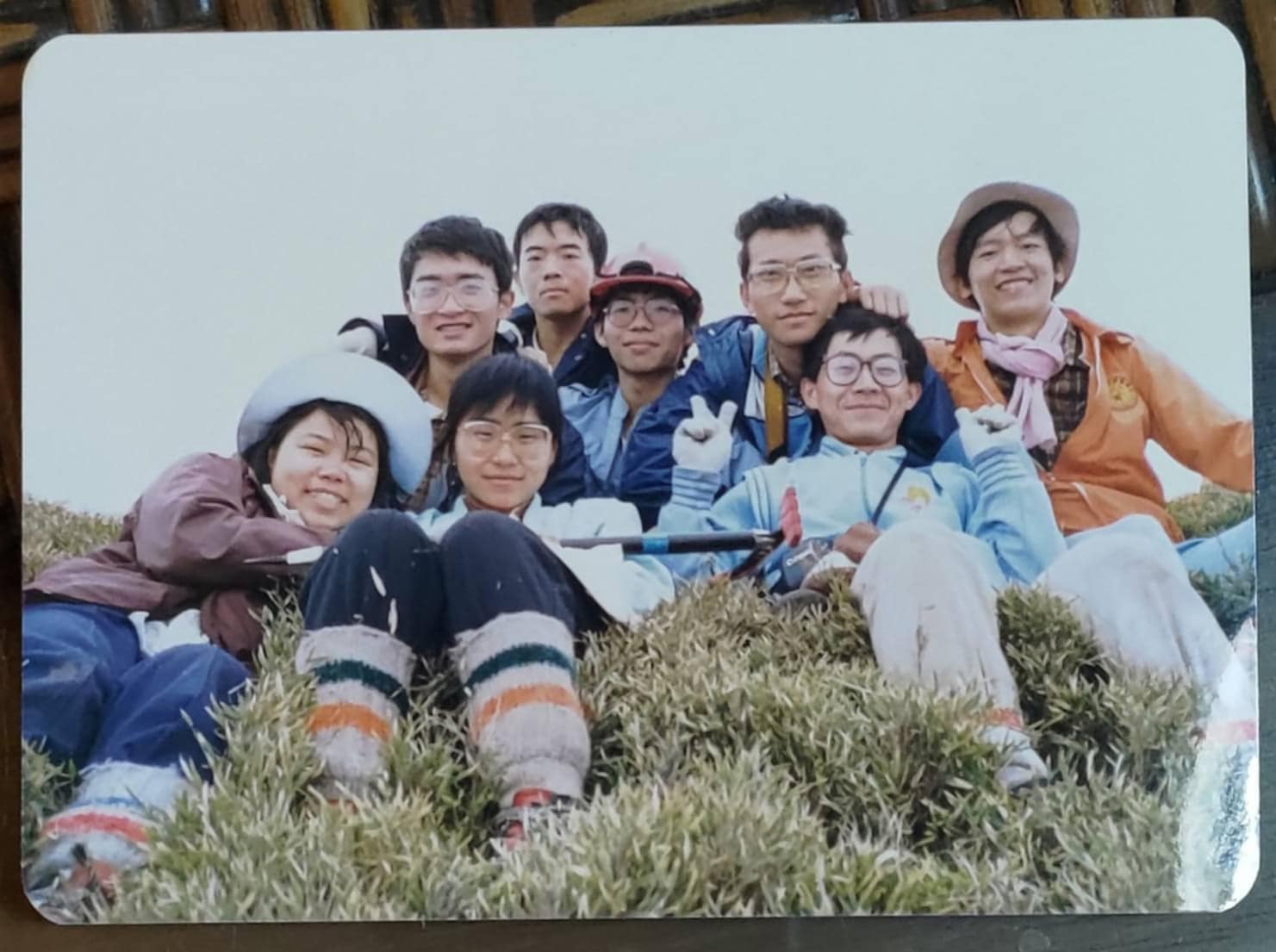

攤開相簿,指尖撫過一張泛黃的四吋照片。民國 79 年(1990 年),能高越嶺古道的壯闊山景中,4 個朝氣蓬勃的大學生對著鏡頭笑得燦爛,眼神裡是屬於 20 歲的、對世界與未來毫無畏懼的光。那時的他們,是高醫登山社最緊密的夥伴,山,是他們揮灑青春汗水的遊樂場。

時光流轉 30 年,場景來到八通關古道東段。同樣的 4 個人,在另一張照片中並肩而立。歲月在他們臉上刻劃下成熟的輪廓,身形或許不再如當年那般精瘦挺拔,但眼神中的默契與溫度,卻彷彿凝結了時光,未曾改變。他們是朱家宏醫師與他那群在大學時代因山結緣的摯友。

青春的迴響,醫學院裡的登山夢

這份珍貴友誼的起點,要回溯到高雄醫學院的校園。當時還是一群青澀大一新生的他們,不約而同地加入了登山社,從此,山林便成為他們青春裡最深刻的註腳。身為醫學生,課業壓力如影隨形,但山林的呼喚卻更為誘人。為了換取寒暑假完整的登山時間,他們有個不成文的約定:「平常要好好念書,以免期末補考,卡到爬山時間。」 朱家宏醫師笑著說。就這樣,在堆積如山的艱澀醫學名詞之間,他們為自己爭取到得以喘息的空間——那是屬於春假、連假,以及每一個能奔向山林的片刻。當然,偶爾也會有按捺不住的衝動,「所以我們也有過翹課去爬山的經驗,哈哈哈。」朱家宏醫師語畢大笑。

在數不清的登山記憶中,有些畫面,即便過了 30 年,依舊清晰如昨。朱家宏醫師永遠記得,在能高越嶺古道縱走的某個清晨,天色未明,空氣冰冽,大夥們準備早餐的汽化爐「噓噓」聲在山林裡迴盪。他獨自一人走到附近的湖邊,在無邊無際的遼闊草原上準備「方便」一下。此刻他抬頭看見了那片撼動靈魂的滿天星斗 ,那一刻的靜謐與壯麗,以及遠方傳來的、屬於夥伴的聲響,讓他直到今天都還深感震撼與回味無窮。

然而,山教給他們的,不只有溫柔與壯闊,更多的是「患難與共」的意義。他們曾在山裡迷失方向,在山中經歷過沒東西吃、瀕臨餓死的窘境。也曾有一次,幾位同學攀登南三段時,意外遇上颱風來襲,通訊斷絕。心急如焚的同學父親找上朱家宏醫師,一同組了搜救隊伍,準備入山尋人。在那個山難搜救系統尚不完備、主要得依靠當地原住民協尋的年代,這種「我去找你」的行動,賭上的是自己的安危,交付的卻是 100 % 的信任。雖然最後,受困的同學從花蓮平安下山,讓這場緊急動員沒有派上用場的機會,但那份願意為彼此挺身而出的心意,卻早已深刻地烙印在每個人的生命裡。

就是這樣,一次又一次在極限環境下的相互扶持,讓這群醫學生的情誼,比教科書上的任何理論都來得更加真實而深刻。山,見證了他們的脆弱,也淬鍊了他們的堅韌,更讓他們在青春歲月裡,就預先體會了何謂生死相依。

聽我的,還是聽你的?我們的登山共識

如果說青春的磨難是友誼的基石,那麼數十年累積的默契,就是讓這份情誼持續茁壯的土壤。在大學時代,他們的任務分配極為明確,身材高壯的就得多背裝備,嚮導、領隊、墊後各司其職。朱家宏醫師笑說,當時自己體能不如同學,常常是負責墊後的角色。然而,時光更迭,40 幾歲後開始練鐵人三項的他,如今體能維持良好,反而常被同學要求走在最前面。角色的轉變,映照出各自人生的軌跡,但那份團隊的歸屬感,卻從未改變。

這份默契,體現在對彼此全然的信任上。無論是對路線的判斷,還是關於前進或撤退的關鍵決定,團隊的基本原則是尊重領隊。縱使偶有抱怨,最終大家還是會遵循一致的方向。朱家宏醫師感性地說:「我們都到這年紀了,已經沒有非得去的地方不可了。過程就是享受的時刻,不是只有結果才重要。」這份從容,是歲月贈與的智慧。因為相識數十年,他們太了解彼此的能力範圍與決策品質,所以總能在相互討論中找到最佳的平衡點。

這種無需言語的信賴,在山徑的突發狀況中,展現得最為淋漓盡致。一次登山途中,一位同學的登山鞋鞋底竟整個掉了下來。在那樣前不著村、後不著店的窘境下,沒有一絲慌亂或指責,所有人幾乎是直覺反應,立刻停下腳步,翻出背包裡的繩子和膠帶,七手八腳地幫忙固定鞋底,讓夥伴能繼續走下去。

遠征世界的呼喚

當孩子們逐漸長大,肩上的責任稍輕,那顆深埋心底對山林的熱情再次被喚醒。大約 7、8 年前,這群老友的登山活動變得越發頻繁,他們的足跡,也開始從台灣的百岳延伸至世界的屋脊。在一次討論中,有人提議去 ABC (安納普納基地營),但深受《聖母峰之死》(Into the Thin Air) 一書影響的朱家宏醫師,卻提出了更艱鉅的想法:「我想去 EBC (聖母峰基地營),因為 EBC 比較高,我想挑戰看看,在稀薄的空氣下會是什麼感覺。」這個充滿挑戰性的提議,立刻獲得大家欣然同意。

然而,EBC 的實際體驗,卻遠比書中文字來得震撼,甚至堪稱「地獄」。當時正值冬季,氣溫是零下 20 幾度,稀薄的空氣讓他們對冷的抵抗力變得極差。朱家宏醫師回憶:「我從沒感受過那麼冷的感覺。」高山症的反應接踵而至,食慾不振,血氧濃度掉到只剩 70 幾。他們頂著強風,走在除了石頭與冰雪之外一片死寂的山路上,沿途甚至沒有任何其他隊伍。那種荒蕪與孤寂,以及身體承受的極限壓力,讓每個人心中只剩下一個念頭:趕快下山。當終於回到溫暖的山屋時,所有人都有一種「撿回一條命」的虛脫感。

在如此極端的環境中,他們最大的倚仗,就是彼此的專業。這支隊伍集結了各個科別的醫師,朱家宏醫師開玩笑:幾乎可以組成一間小型醫院了。大家隨時密切留意彼此的身體狀態,相互監測提醒,這份醫療背景帶來的安心感,是金錢無法衡量的。當最後搭上直升機迅速下降,看著視野豁然開朗,呼吸瞬間變得順暢,那種重獲新生、可以好好吃飯睡覺的踏實感,讓加德滿都的一切都顯得無比美好。

這趟旅程,他們甚至是自己分工規劃,一手包辦聯繫當地嚮導等事宜,讓經營國際登山行程的友人大感驚訝。這就是他們,一群具備專業、經驗與深厚情誼的登山者。

30 年後,我們還在

被問到友誼能維繫數十年的關鍵時,朱家宏醫師給出了一個深刻的註解:「大學那段時間的交情很堅固,好像凝固了。縱使多年不怎麼爬山,但有一天當那個對於山野的熱情又重新被激發時,情感就回來了。」這份情感是無可取代的。他也曾參加過醫師公會的登山社,但總覺得提不起勁,因為身邊的人不再是那群能一起「講幹話」、一起共患難的夥伴了。

所謂的「幹話」,正是他們友誼中最珍貴的潤滑劑。一個關於「沙琪瑪」的陳年糗事,就是他們講了幾十年的笑話。朱家宏醫師回憶道:「大學時有一次爬南二段,碰上連日大雨,下到帳篷都淹水。因為行程延誤,糧食也開始吃緊,我跟同學默默拿出沙琪瑪來吃。沒想到登山社老師看到,把我們痛罵一頓,說糧食都被你們吃光了。我們只好無辜地把咬了一口的沙琪瑪,用玻璃紙包回去,再默默塞進背包。」

這件糗事,成了他們共同記憶裡的一個錨點,被取笑了幾十年。直到現在,還有朋友會特地買「公雞牌」的沙琪瑪送給朱醫師,當作一份心照不宣的禮物。能有一個這樣的故事,一群能共享這種故事的朋友,或許就是對一段長久友誼,最溫暖的定義。

我們約好,一起爬山爬到老

30 幾年後,當他們再次踏上熟悉的能高越嶺古道,今昔的風景已截然不同。921 大地震改變了山徑的樣貌,有些過去的坦途如今變得艱險,而過去的難關,現在卻能一日單攻。一如他們的人生,充滿了無法預料的轉變。最大的不同,或許是身邊多了幫忙炊煮的協作,讓他們能卸下沈重的背包,更專注於行走與彼此的陪伴。這份餘裕,是歲月的回贈。

雖然年紀大了,但步伐依然穩健,這讓他們感到無比自豪。走在稜線上,吹著和 30 年前一樣的風,心中滿溢的不是征服的快感,而是無限的幸運與感恩。感謝自己的身體,在歷經數十載後,還能踏上縱走的路線;更感謝身邊的夥伴,始終都在。

「希望我們能夠一直爬到老,看能爬到幾歲,大家健康最重要。」朱家宏醫師的話語,是這段半生情誼最真誠的許諾。

對他們而言,山是最初的起點,也是永恆的見證。他們約好了,要帶著這份因山而起的深厚情誼,繼續走向世界的更多角落,永遠對戶外保持熱情與活力,一起,在山林裡,慢慢變老。

照片:朱家宏醫師提供