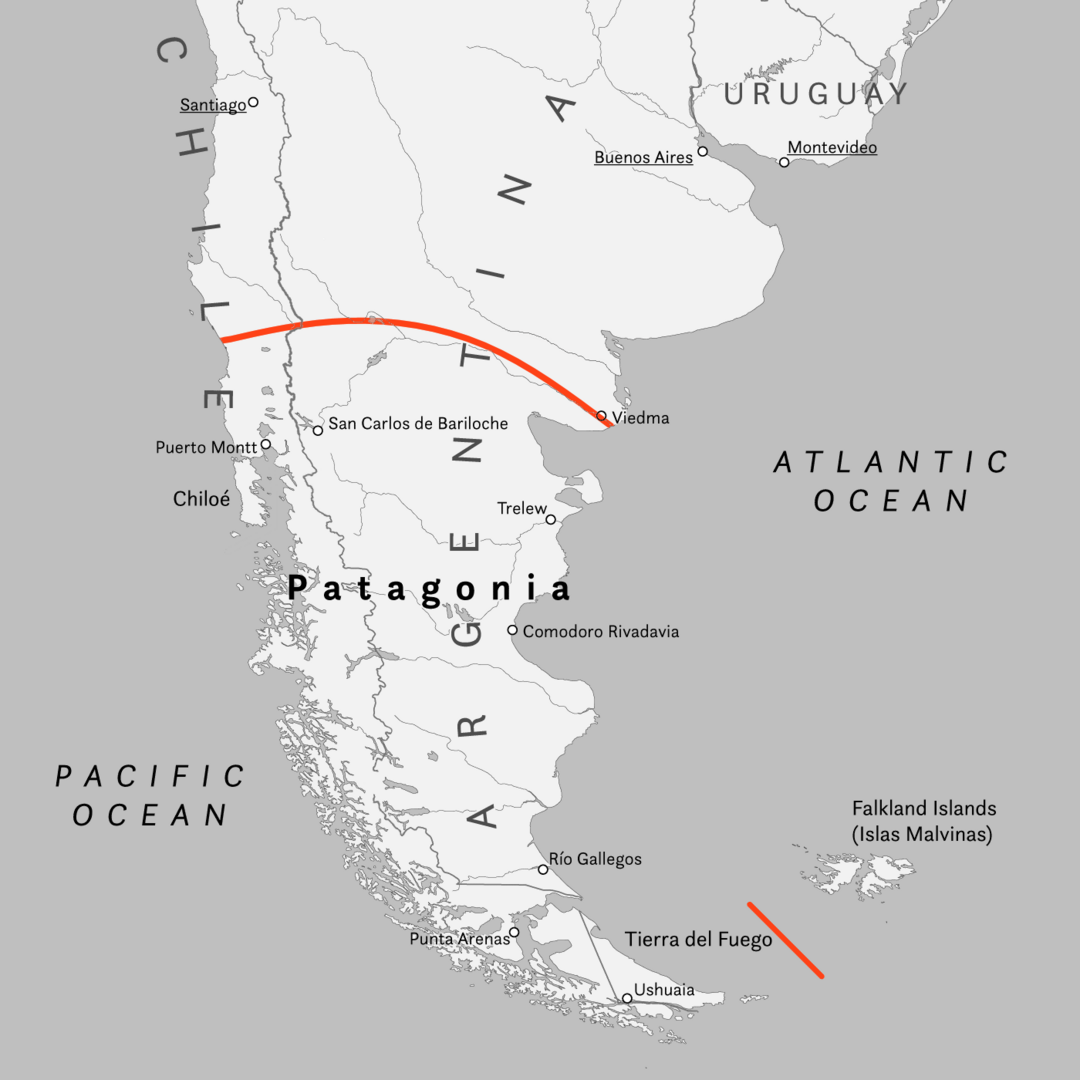

對多數人來說,Patagonia 是一個機能服飾品牌的代名詞,象徵著戶外與環保的生活態度。但對真正踏上那片土地的人來說,它首先是一個地名,位於南美洲安地斯山脈與南極之間的極地荒原,也是全球攀登者夢寐以求的聖地。

對台灣囝仔林雋而言,這片氣候惡劣、地形險峻的高原從來不是遙遠的品牌象徵,而是實實在在的目標。他一個人啟程,只為靠近那座夢想中的尖塔:Cerro Torre。

山的形狀吸引我,而不是它的高度

林雋的戶外人生始於南投一所實驗高中。那時的他才高二,已經會自己規劃路線、架繩、溯溪,將週末與假期投入山林。進入大學後,他的腳步不再僅止於台灣的山徑,而是轉向更具挑戰性的技術攀登。他說自己並不追求海拔的高度,更看重山的故事與形狀。

「我覺得吸引我的不是山多高,而是它的形狀有多特別。」林雋這麼說,也這麼實踐。他 20 歲那年獨自前往歐洲攀登馬特洪峰,那座與 Toblerone 巧克力包裝一樣的三角形山峰,吸引他的不只是那標誌性的輪廓,還有它作為阿爾卑斯最後一座被攀登的高峰所承載的歷史與技術挑戰性。

那次經驗讓他篤定,自己想要的是需要多元技術、能與山脈深度對話的攀登方式。

在這樣的路線選擇之下,Patagonia 是個遲早會出現的名字。初接觸戶外運動時,林雋就已認識那個品牌,也知道那是一片遠在天邊、幾乎與「終極挑戰」畫上等號的地理名詞。Patagonia 地處南美洲南端,由於周圍幾乎沒有山脈阻擋,極地氣旋與太平洋氣流直接衝擊,天氣變化劇烈,風速動輒超過每小時 160 公里,是公認的「難以捉摸的山域」。

「我以前一直覺得,Patagonia 是只有超強的人才會去的地方。」語言隔閡、地理遙遠,加上氣候條件嚴苛,這個地名對林雋而言,一直是個難以想像的目標。

2024 年原本的計畫是完成歐洲三大北壁的攀登行程,那是他已經累積多年技術後相對更有把握可以穩健達成的挑戰。但他心中又浮現另一個念頭:「我是不是應該做一件更有挑戰性、未知更多的事?」也就是在那個時間點,他真正把 Patagonia 放進了行程表。從思考到出發,他給自己兩個月的準備期。將時間軸往後推,氣候最合適的攀登季就是十月。

「那時候想法很單純,就是現在不去,可能以後也不會去了。」十月,他背起 50 公斤的裝備,帶著明確又模糊的目標,啟程前往那片最不像人類可以生存的地方。

我不想只是去看看,我想爬上去

決定前往 Patagonia,林雋很清楚,這趟旅程不是觀光,也不是「有去就好」的壯遊,而是一次極具技術挑戰的攀登計畫。他說:「我不想只是去拍拍照、看看風景。我是真的想爬一座山,看自己的能力可以做到什麼程度。」

於是他開始研究當地山峰的氣候、路線、風險與歷史紀錄。他設定的目標是一座經典的高難度技術山峰:Cerro Torre,又被稱為尖塔。一座冰雪披覆、形如釘錐的岩塔,被譽為「地球上最難攀的山峰之一」,海拔雖只有約 3,128 公尺,卻因為天氣多變、岩壁光滑、終年冰封,加上極難預測的風勢,使得每一位試圖攀登的人都得付出巨大代價。

「那邊的風是你會被吹倒的那種,不誇張喔!是真的連站都站不穩,帳篷會被連根拔起那種。」

他很清楚這不會是一條走直線的攀登路。Cerro Torre 的成功率極低,許多攀登者花了幾週甚至幾個月等待氣候窗口,有人來了三次也沒能登頂。「我的想法是盡量讓自己在當地待久一點,才有可能等到一個天氣好的時機。這就是那裡的遊戲規則。」

於是他規劃了 3 個月的行程(外加 3 個月在智利的 Patagonia),準備了足夠的高熱量乾糧、冰攀裝備、帳篷與修繕材料。他也特別規劃好在阿根廷南端鎮上落腳的方式,方便在等待天氣空窗時補給、修整體能、調整策略。

28 小時的獨攀

出發前懷抱雄心壯志要登上「尖塔」,但實地考察後,林雋選擇了一旁的 Torre Egger。「我與當地認識的夥伴嘗試了兩次,但都沒能登頂。雖然有點遺憾,但也不算意外,因為這座山技術難度比尖塔更高。」

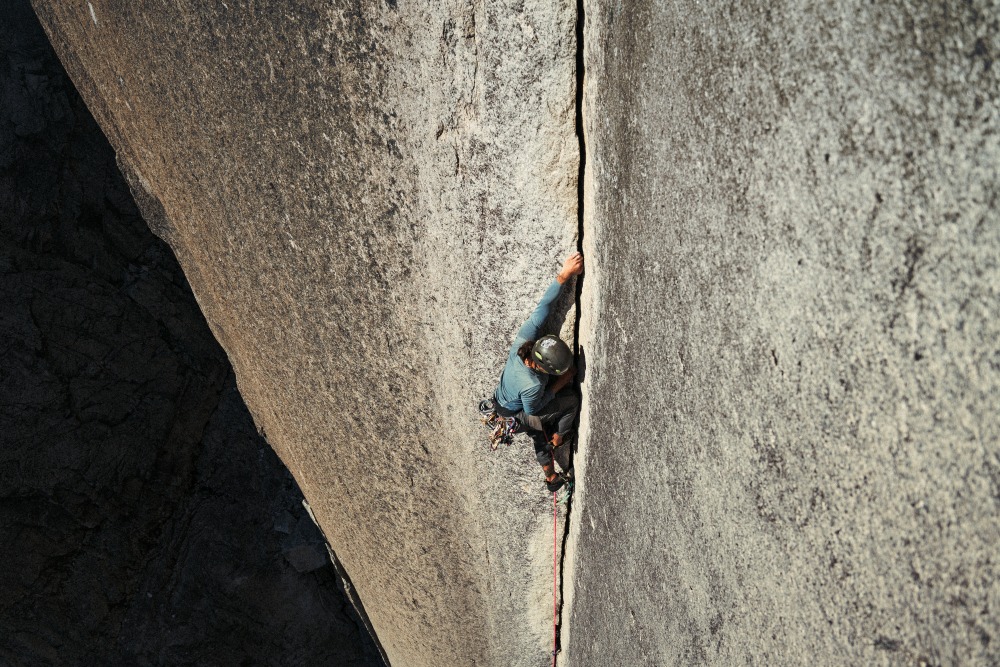

雖然未能挑戰尖塔,也沒能登上 Torre Egger,在林雋的 Patagonia 攀登經歷中,有一回最極端、也最難忘的成功經驗,就是他獨自攀登 Fitz Roy 山列中的 Aguja d l’S 峰(Aguja 意思是像針尖一樣的頂峰)這一役。

那天,他一個人背著裝備,獨自走上通往冰河的路。天氣預報顯示有一個不錯的窗口,儘管現場狀況早已與預報背道而馳,濃霧、降雨、氣溫驟降,冰河表面也被厚雪覆蓋。

「最讓我擔心的是冰河看起來無害,但你根本不知道積雪下面有沒有裂隙。我也真的掉進裂隙兩次,搞得我剩下 100 公尺的路程都用爬的,就怕再掉進別的裂隙。」

他不斷停下來評估,走走停停,在不安中前進。他沒有明確決定「一定要走到起攀點」,只是告訴自己,能走多遠算多遠。沒想到,一步步推進,最後竟站上了岩壁起攀點。天氣仍舊陰晴不定,他仍選擇繼續向上。「那時候沒有太多情緒,心裡就是一種專注。我知道往上攀有風險,但並非沒有解決的方法,我可以多花一點勞力,一個人也可以辦到。」他描述當時的心境。

攀登持續到傍晚五、六點,他成功登頂了。但真正的挑戰才要開始,他得花許多時間垂降。天色漸黑,每一段繩距都在黑暗與風雪中拉扯,有數次繩子還卡住,他不得不 solo 攀回去拆繩,再重新垂降,等於同一條路線來來回回爬了 2-3 次。

回到起攀點時已是凌晨三點,食物跟水都已吃完喝完,身體疲憊不堪,而他還得橫渡冰河回到營地。更糟的是,他唯一的頭燈也開始閃爍,最後在冰河中段完全熄滅。

「那時候真的毛。因為我明明帶的是新的電池,按理說不應該這麼快沒電。但當下就是只能自己趕快換備用電池、繼續往前。」

他在黑暗中摸索,直到天色漸亮,才走回營地。全程 28 小時,沒有支援、沒有休息,只有一個人與岩壁、冰河和不斷變化的天氣博弈。

.jpg)

找到夥伴比登頂還難

Patagonia 給林雋帶來的不只有壯麗山景與極端氣候,還有一群意想不到的朋友。在阿根廷小鎮 El Chaltén,這個攀岩者的聚落匯聚了來自世界各地的登山者、攀岩者、旅人與移居者,形形色色的背景在這裡交錯,但有著驚人一致的熱情與開放。

「我本來算是內向的人,平常不太會主動跟別人講話。但在 Chaltén 常常有人邀我加入晚餐、聊天。你會突然發現,這裡的人好像天生就相信陌生人,也願意為他們多做一點。」

這份「外來者也被歡迎」的氛圍,是他最初留在這座小鎮的理由之一。儘管語言與文化不同,他卻從沒感到格格不入。

然而,在攀登這件事上,信任卻是另一回事。「找吃飯的朋友很容易,但要找到能一起攀岩、互相託付生命的夥伴,那是另一種關係。」

Patagonia 的攀登環境嚴峻,氣候瞬息萬變,任何小失誤都可能變成致命錯誤。因此,攀岩者之間對彼此的技術與判斷力要求極高。林雋真正找到第一位願意與他組隊的夥伴,是在他成功完成一次 solo 攀登之後。那次的成就成了他的名片,甚至在街上被人認出、豎起大拇指。「我還記得有一個當地人看到我說 ‘Hey, you did Aguja d l’S solo, right? Good job!’ 然後我就被邀請一起爬山了。」

他的第一位夥伴是一位來自波蘭的攀岩者,已經是第六次來 Patagonia。兩人之間沒有過多寒暄,只有簡單明確的協調、確認彼此攀登風格與處理風險的方式,就出發上山了。

「在那裡交到的朋友,我到現在都還有聯絡,還有人邀我下次可以住他家。我覺得那些關係,比爬完哪一條路線還珍貴。」

出發,就成功一半

除了在 El Chaltén 攀登,林雋還有到訪智利的 Cochamó,這片被譽為「南美優勝美地」的山谷,佇立著大片花崗岩岩壁與遼闊原始林地。他在此停留一段時間,完成了多條經典路線,包括 Todo Cambia、Excelente Mi Teniente、Surfing for Stone、Gardens of the Galaxy 與 Al Centro y Adentro,或有夥伴,有成功也有失敗,當然還有屬於那片土地的記憶。

「大家都說 Cochamó 很像 Yosemite,但對我來說,它就是獨一無二的 Cochamó。那裡的森林、岩壁、濕氣和天氣,都有自己的個性。」

這些路線成了他整趟旅程中最具代表性的印記,但林雋的思緒,始終不曾遠離那片風大如獸的 Patagonia 山區。他說,那裡不是一個你去一次就會「解鎖」的地方,而是一個你必須反覆拜訪、累積經驗、理解它脾氣的長期目標。「我希望可以再回去,那邊太大、太難,也太值得一去再去了。每次回去,面對的條件都不同,我相信每次都會學到新的東西。」

當被問起是否有話想對也想踏上 Patagonia 的人說時,林雋認為,與其準備機票,不如先多在地練習。他提到,自己能夠順利完成這趟旅程,靠的是在台灣長年累積下來的紮實技術與多樣經驗。他也說到,在 Patagonia 攀岩,最大的啟示是:只要你能走到岩壁的起點,就已經成功一半。 不需要把成敗定義在登頂與否,而是你是否有勇氣出發、有能力應變、在現實條件中盡最大努力。

「我能在 Patagonia 完成一些路線、而且平安回來,是因為之前在台灣已經爬了很多技術型、混合類型的路線。其實你不用先出國才會攀岩,台灣不是沒有攀登環境,它其實是個探險的聖地。」

接下來,他計畫前往波蘭的塔特拉山脈(Tatra Mountains),那是他的 Patagonia 攀登夥伴的故鄉,也是孕育無數傳奇攀登者的地方。他期待在那裡精進更多冬季與技術攀登的能力,未來再重返 Patagonia,挑戰更具難度的路線。

➥ 林雋的臉書:https://www.facebook.com/jin.lin.5059

➥ 林雋的 IG:https://www.instagram.com/jp101112123

照片:林雋提供