在山屋工作,會是什麼光景?每天聽著蟲鳴鳥叫,被晨曦叫醒,悠悠哉哉度過每一天?

黃成江,曾任職天池山莊管理員四年,從熱血投身到失望離開。他滿懷使命投入這份工作,但使命感卻遭濫用,而他也親身體認到高山工作者面臨的種種不公平待遇。他曾在臉書社團發表過幾篇文章,訴說他的不甘與改革的期盼。這次,他希望讓聲音更大,讓更多人看見高山勞工的困境。

從水下到山上

黃成江不是一開始就往山上走的人。退伍後,他原本活躍在海邊與泳池,他不僅擁有救生員和游泳教練資格,也樂在自由潛水與水肺潛水。戶外對他來說,是一種探索身體與環境界線的方式,當時還沒想過有一天,自己會在海拔兩千多公尺的高山工作。

2019 年,黃成江的一位搜救隊員朋友,在屏風山意外過世。那場山難新聞中,網路輿論對死者的揣測與批評令他難以接受。「大家都批評他爬黑山,說他自作自受,還有很多更難聽的話,我看了非常難過。」身為熟悉戶外的人,他知道,有些風險與選擇是局外人不會懂的,特別是在山林開放政策前。「那時就有一種念頭,登山教育要是能更紮實一點,也許不會這麼多人誤解。」他說。

後來,在朋友引薦下,他踏入山屋系統,開始在天池山莊工作,處理床位、接待、夜間講座、協助遊客應對突發狀況。這份工作不像外界想像的那麼浪漫,但他當時相信,自己也許能做點什麼,透過一己之力,在山林間傳遞正確的觀念,改變整個登山文化。

一份沒有參考指引的新興職業

因應疫情期間的混亂登山秩序,天池山莊從 2021 年起開始進駐管理員。成為山屋管理員後,黃成江才真正意識到,這份工作比外界想像得更瑣碎,也更有爭議。在他的理想中,山屋管理員應該扮演的是旅客與山林之間的橋梁,不僅提供協助、管理住宿,還肩負入山宣導與環境維護責任。然而現實是,這個職位在他剛到職的時候缺乏明確的職前訓練機制,甚至連一份清楚的工作手冊都沒有。

「我印象最清楚的是 2021 年 3 月 7 日那份工作手冊,講得非常細,上下班時間、報表填寫、無線電回報、交接會議等,以及從每日的清掃內容到入山人員確認都有規範。但執行一段時間後就沒再更新,新進同事只能自行摸索詢問,也沒人說明該怎麼做,最後甚至連交接會議都沒了。」黃成江說。實務上,他需要負責的內容包山包海,而且變化非常快,一開始收到的工作手冊,後來已與實際工作內容有極大出入。他忍不住嘲諷:「那本工作手冊已經變成笑話。」黃成江不僅要進行床位安排、住宿名單查核,還要巡視水源、維護生態廁所、網路社群發文經營及回應、講座,到協助登山客申請補單、緊急處理突發狀況,有時還得擔任山域事故的第一線回報者。

林業及自然保育署雖在委託山屋管理的標案說明中訂有工作範疇,條列出如登山宣導、步道巡查、醫療器材維護、野生動物衝突處理等事項,但執行端卻往往需要先做了才知道哪些該做、哪些不該做。「沒有 SOP,也沒有人教,我們只能自己學、自己試,錯了才知道不該這麼做。」

就拿床位安排來說。雖然表面上看似只需依據入住(系統)人數安排即可,但實際上,面對執意要求特定床位的遊客、臨時更動需求,管理員常需在原則與彈性之間取得平衡。「有時候真的很難為,沒人教你怎麼處理衝突,只能靠自己的經驗與判斷去應對。像是有人說不想睡上鋪,或是以年長、連續住宿、認識但分開申請、半夜來說隔壁床位打呼太大聲等為由,跑來要求調整床位的。沒有滿床的狀況下都好安排,但一旦面臨滿床,事前就要花很多心思先排好。萬一碰到特殊要求,再見招拆招了。」

許多狀況一旦處理不好,山屋管理員還得面臨客訴的壓力。黃成江舉例,迫降的定義至今沒有被明確規範,即便民眾願意接受停權處分及補繳費用,但管理員就必須要接受突如其來的迫降行為嗎?他表示,迫降事件常常造成現場爭議及後續投訴。「印象最深刻的是 2023 年清明連假期間,大量縱走山友想要迫降,當時為疫情解封後的第一個連續假期,因預報天氣與實際天氣差距很大,導致有 100 多位想要縱走能高安東軍卻沒有申請山屋的山友,以天氣不佳為由,想要迫降原本就已客滿的山莊大廳。」

「這就是非常值得討論的登山文化,即便那天天氣良好,電塔、卡賀爾山、大陸池也容納不下這麼多人。當天我值班,我考量的點是,能縱走的山友理應要有判斷天氣及撤退的能力,身上也都有足夠的裝備,因此當日大廳暫時不開放給未申請床位者使用,也能夠預留足夠的空間資源,因應緊急狀況使用。當然這和山屋抽籤一樣,存在公平性問題,卻變成要現場裁決,結果引發許多人不滿。後來我們收到了各種投訴,沒抽到山屋的縱走山友投訴山莊公共空間不開放給民眾使用,有抽中床位的山友則投訴公共空間最後被用以無差別收容,導致用餐環境及作息被嚴重影響。」

在這樣的制度缺口下,黃成江說,管理員之所以還能撐下去,多半靠的不是制度,而是熱情。但熱情也會被疲憊與挫折磨損,當大多環節都只能靠自己摸索完成,這份工作的困境也就不只是個人的問題了。

合約寫得少,做的卻很多

走進山屋,山友們可以順利的用餐,有良好的網路訊號,甚至走不動沒有在預計時間抵達山屋,還會獲得山屋管理員的特別關心。這一切背後,是少數山屋管理員無止盡的「加碼工作」。黃成江說,自己擔任山屋管理員期間,最讓他感到無力的,就是「合約寫得不多,但工作卻愈做愈多」。

以屯原登山口為例,某年新增了生態廁所,管理員的工作也就默默多了「清掃廁所」一項,但這從未白紙黑字寫入契約中。每年都會有新任務被加入,卻從不經過正式討論與書面確認。「就像溫水煮青蛙,做久了,好像這些本來就該是我們的工作。我不能接受的是,今天要管理員去掃一間廁所,以後有沒有可能要掃 5 間?我想強調的是,我們不是不願意掃,而是這樣的工作內容,是否應該列入工作規範內,不是只有口頭命令?工作規範寫得不多,但我們卻收到許多口頭命令,多出許多業務。」

黃成江接著說:「有太多臨時交辦事項,我們都不確定是林業及自然保育署交代的,還是外包廠商老闆的個人意志?我們表面上是做山屋管理員,實則為某間公司的員工,還有老闆交付的工作要做,例如下班順路去保養汽車、清潔車子、協助建造基地台行政作業等。」

這種模糊不清的工作範疇,也反映在山域事故的處理上。合約上雖寫明「協助山域事故通報與現場緊急處理」,但到底哪些情況需要「協助」、哪些超出職責範圍?黃成江的同事曾被要求協助搜救距離甚遠的大陸池事故,「考量現場天氣狀態、人員狀態、所受專業訓練與否、保險,那根本不是我們能處理的範圍,山屋管理員又不是消防隊員。」他直言,管理員能提供初步協助與通報,真正的救援仍應由消防與林業署統籌,否則一旦出事,責任根本無從歸屬。

說到這,黃成江苦笑道:「多數山屋管理員都有使命感,都想讓山屋變得更好、提升住宿品質,像是我還自己上網查影片學修水龍頭,也自主整理山莊水源。說真的,我自己也因此受益良多。但這樣的使命感,有時卻被濫用,甚至情緒勒索,是我們不樂見的。」

同樣的工作卻無法累積年資?連去教召都要自己找人代班

更讓黃成江感到不公與無奈的,是山屋管理員在制度上幾乎毫無保障的勞動處境。雖然他實際在山屋工作了四年多,但年資卻因公司「每年換標」而斷裂重算,嚴重影響到特休假天數、年終獎金等福利計算。「如果上頭公司每年都更換,等於你每年都重新開始,然後你就永遠沒有年資。」

為什麼會出現「換公司卻沿用同一批山屋管理員」這樣的情況?

黃成江解釋:「表面上,這些承包林業及自然保育署的公司,是透過公開招標承接山屋管理業務,但在業界早已不是秘密,有些其實只是『換了招牌』的舊公司,或是『借殼上市』,根本都是同一位老闆。」他接著無奈地說道:「做了幾年後才知道,公司根本就只是換殼,員工沒換、工作沒換,保障卻全歸零。」

他曾將問題寫信反映至林業保育署的署長信箱,但得到的回應是「勞動權益受損的部分請洽地方勞工局」,讓他深感這個體制對基層山屋工作者的勞動權益,完全沒有納入長遠政策考量。

黃成江說明:「傳統的登山產業大多都是承攬業務性質,包含接駁、帶隊、協作,大部分的人都需要自行找工會,或乾脆不保。但是產業化後的僱傭關係對於很多需要掛名投標的公司(前輩)卻很陌生,像是勞基法、職業安全法、年資、休假、勞健保等,公司都不是很熟悉,甚至讓我感覺,好像公司幫我們投保是一種施捨。」

黃成江指出,公司曾明言表示:「因為排班的不確定性,管理員沒有固定值班天數及薪資,因此『為了大家著想』,如果有需要,公司可以幫各位固定投保,但是要麻煩自理雇主攤提的部分。」他後來發現,前兩年公司還真的沒有替員工支付勞健保公司負擔的部分,他們被默默扣了全額的勞健保費。「發現這根本不合法的時候,我們幾個管理員直接跟公司對簿公堂,後來公司才全面改制,有確實支付公司該負擔的勞健保費。」

講白了,公司用僱傭的待遇,以承攬方式要員工擔下眾多責任。而讓黃成江更不能接受的是,2021 年他收到教召通知,公司表示沒有公假,要求他去找同事代班,還藉此暗諷他缺席重要會議,「好像教召是我自願去的一樣?」

「戶外產業的人都知道,這是業界的常態。」他說。過去或許是大家都憑著熱情撐著,甘願吃苦。但當年年歲歲過去,卻看不到任何制度的進步與改善,那份熱情,也慢慢被磨掉了。

被推到崖邊的管理員,最終遭「不排班」資遣

讓黃成江真正心寒、決定離開山屋工作的最後一根稻草,是管理範圍被無限上綱。他指出,公司直接要求山屋管理員分擔協作應做的工作,藉此降低營運成本,例如搭設大型帳篷、協助餐飲業務,「公司一一找管理員談,希望說服管理員『自願』協助餐飲服務。但這些工作從未寫進合約,也不是我們應該負責的內容。而這全是因為拿到山屋管理標案的老闆想要『幫忙』拿到餐飲服務標案的公司。」

「2021 年僱用我的 A 公司只有拿到山屋管理標案。隔年,A 公司為避免落人口舌,借殼 B 公司名號投標管理案,再以 A 公司的名義拿到餐飲服務案;2023 年,由 C 公司拿下管理案,但餐飲服務案還是 A 公司。」

儘管他早年也曾主動幫忙過這些工作,只是希望旅人能獲得更好的服務體驗,但當協助變成例行性任務、補貼又微薄時,他選擇拒絕,「我有使命感,但我也不是免費勞力。而且我認為加值服務不能成為常態責任。萬一有緊急狀況時,我應該要把帳篷搭好還是先處理緊急事務?如果因為處理事情沒有辦法提供餐飲服務,那我是否要負責?」自那之後,他感受到公司對他的態度轉變。

2025 年初,公司以「不再合作」為由,停止排班給他。「即便是承攬關係,也不能惡意不排班。」他心灰意冷之下請公司資遣他。公司最終答應,並於三月底正式終止合作。那段時間,他一邊持續提出值班建議與班表安排,一邊收到開除消息。「我已盡力溝通,但體制內能做的都做了。」

高山工作者的權益爭取之路

在黃成江看來,若山屋制度真要持續運作,「補破網」已經不夠,該是重新縫補架構的時候了。他強調,公部門不該只把山屋外包出去就撒手不管,更不能讓同一批人不斷換公司名稱重複得標,導致勞工年資斷裂、權益蕩然。常態性的工作及僱傭關係,理應隨著登山產業發展而一同完善。

「管理員維護山友權益,那誰來幫管理員維護權益?」

他也直指現行缺乏工作手冊與標準作業流程,職業安全保障不足,讓管理員工作難以界定與自保。「既然山屋管理員是林業保育署支持的新興職位,就應該制定完善規範,確保每個角色都能各司其職,彼此監督。」

從黃成江的例子可以看到,有些人願意上山工作,是出於對山林的熱愛與使命感。但熱情不能當飯吃,當制度無法承接這份熱情,終究會讓好的人才流失殆盡。現在的高山工作者,除了山屋管理員,還有協作、高山嚮導等,他們的勞動權益仍然受到侵害,除了站出來替自己發聲,他們更希望相關單位能更重視,並做出改善。

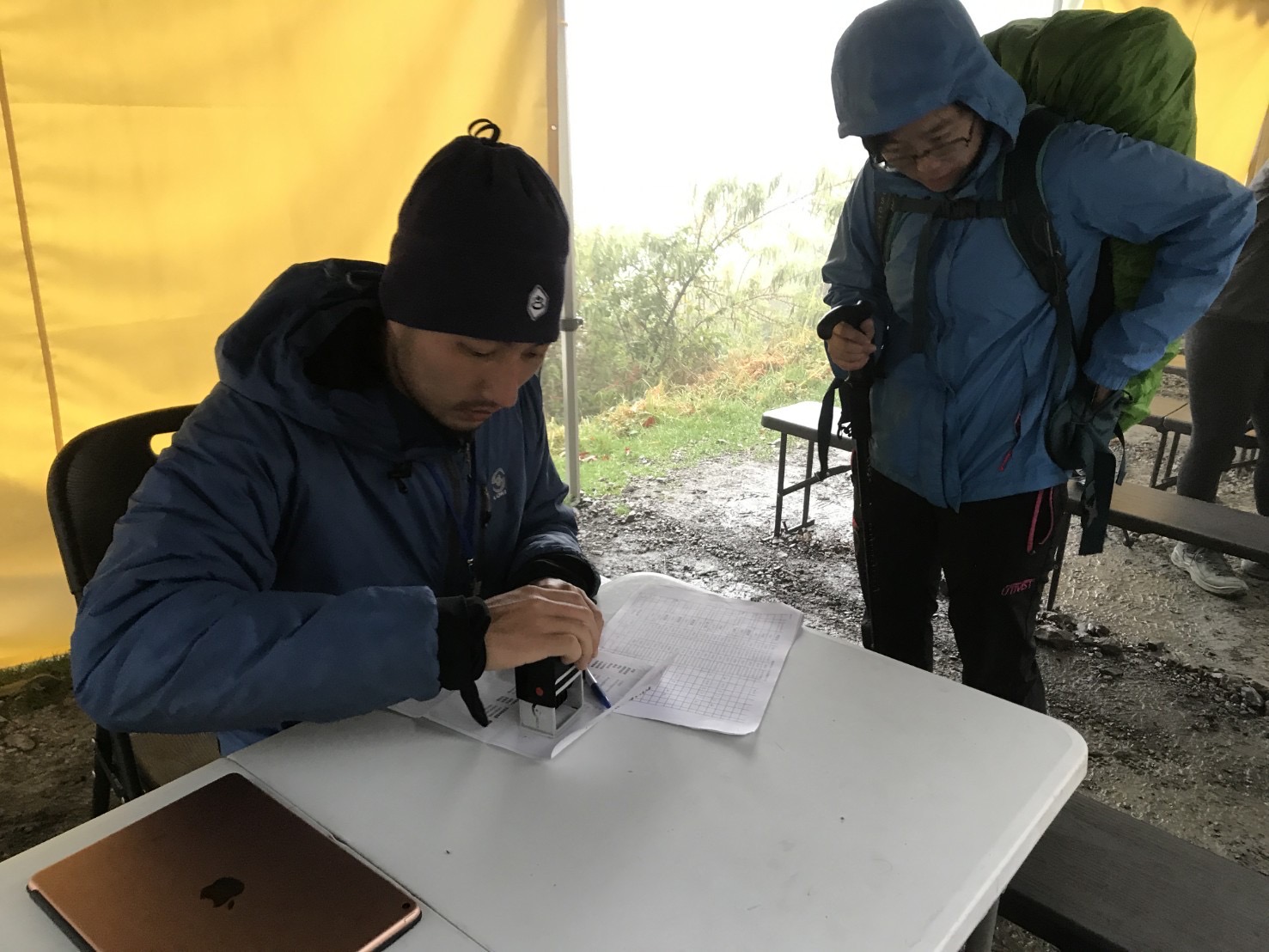

照片提供:黃成江