登山意外事件時有所聞,是否有什麼做法可以有效降低登山意外?

對於自身準備不足,沒做好功課的登山者,在山上發生意外而需要出動救援時,衍生的搜救費用該算在誰身上?

這類話題近期在社群上引起廣泛討論。就在網路熱烈討論之際,新聞出現了「內政部將對不負責任登山客開罰」這樣的內容。對此,我們特別邀請內政部國家公園署的遊憩管理組遊憩服務及災害管理科張雅慈科長,與我們聊聊未來是否真的會訂定相關罰則?以及大家在意的搜救費用該誰付,是否會有進一步的界定?

Q1:國家公園登山意外的常見原因是什麼?

根據內政部國家公園署統計,國家公園內山域事故發生率大概落在萬分之六到萬分之八,過去幾年間雖然登山人口變多,但發生率並沒有太顯著地增加。

至於在國家公園內的山域事故類型,張雅慈科長解釋,占比最高的原因是「創傷」。與國家公園外的最高山域事故類型佔比 (迷途) 不同,在國家公園內,多數人可能因為跌倒、腳扭傷、行進不慎等原因造成身體創傷。「這或許與國家公園指標完善、行進路跡明顯有關,較少人因為迷途而需要救援。迷途在國家公園的山域事故佔比中排第四名,並非國家公園最常發生的山域事故類型。」

其次是「高山症」與其他個人「疾病」。海拔超過 2500 公尺的高山,容易引發高山症。每個人體質不同,有些人可能僅有輕微反應或是完全沒有感覺;然而有些人卻可能出現嚴重的腦水腫、肺水腫等症狀,甚至會危及生命。此外,有些人可能因從事超過身體負荷的登山活動,而引發自身疾病,像是心臟病、高血壓、中風等,這也是國家公園常見的山域事故類型。

Q2:從國家公園署的角度,如何降低登山意外?

對於減少登山意外,國家公園署有何作為?對此,張科長強調,國家公園署有一套系統性的應對措施,主要通過提升登山服務與管理措施的精進作為。

國家公園署於 108 年時,因應「山林開放」政策,推動對山域的整體管理與登山活動的服務措施。這一計畫強調「步道分級」與設施規劃,根據不同難度分級的登山路線設置相應的標示與警告,並針對特定路線設立更為完善的硬體設施。透過這些措施,期許有效降低登山者進入錯誤路徑或過度冒險的機會。除了服務設施的提升外,在登山安全資訊提供及增加安全宣導與環境倫理教育上,也不斷透過多元媒介來傳遞更多正確觀念。

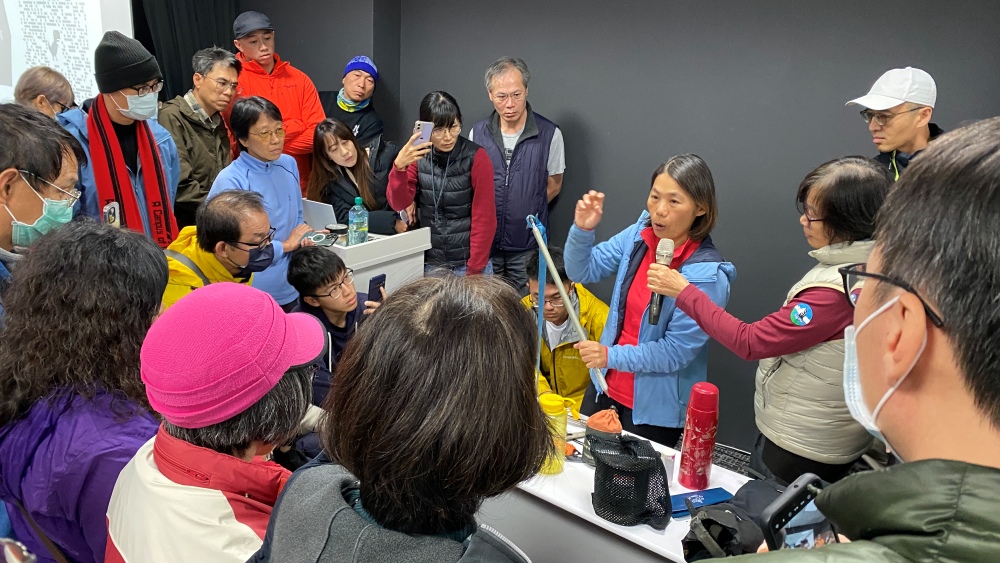

張雅慈科長進一步說明:「從開放山林以來,我們就不斷地滾動調整山域管理與救援行動計畫。我們開辦座談會,邀請山岳界資深登山家與各領域專家,一起針對山域事故發生的原因與預防進行討論。」張科長接著舉例:「像是登山要不要帶衛星通訊設備,如 Garmin InReach?有民眾建議,強制規定所有入山的人都要配戴衛星通訊設備,以保安全。然而經過座談會的討論,共識上雖認可這項設備的功能,但是並不是所有登山路線都需用到此功能,甚至要強制規定攜帶,這樣也違背開放山林的初衷。所以在做法上就是鼓勵大家攜帶,但從公部門的角度,就不會做出強制性的規定。而是希望大家上山前能了解自身面對的風險,並儘可能降低風險。」

Q3:高山型國家公園面積佔全國陸域面積約 7.5%,如何協調登山管理?

台灣的高山型國家公園佔全國面積約 7.5%,面積不大,然而在這區域內的登山活動相當興盛,需要多方協調與合作,才能強化登山安全。國家公園署在這方面積極與地方政府、其他公部門以及登山團體進行協作,確保山域活動的安全與管理一致性。

其中,「山域活動一致性規範研商會議」便是協調各方的重要平台。張雅慈科長說明:「這個會議的目的,就是要討論如何在全國範圍內具有一致性的登山活動的管理標準,包括登山裝備要求、步道分級規範以及登山安全管理等問題。」張雅慈科長表示,這些會議不僅邀請了各地的管理機關參與,還包括了登山社團與登山 KOL 等民間力量的支持,以確保不同區域的登山活動能夠資訊暢通無礙、順利進行。

此外,在登山安全宣導方面,國家公園署也積極與其他相關部門進行合作。例如,在教育部會從小紮根於學校推廣戶外教育與山野安全知識的基礎下,與體育署合作進一步推動成人的登山安全宣導,以增強民眾的安全意識。

Q4:國家公園署有何提升登山安全意識的作為?

國家公園署在提升登山安全意識方面,投入了大量的精力與資源,並透過多元化的宣導活動來加強民眾的安全意識。張科長表示,除了定期舉辦各種登山安全講座,國家公園署還利用網路與社群平台進行宣傳,發布登山安全指南、影片及海報等,將登山安全的資訊傳遞給更多的民眾。

此外,國家公園署還有實地的安全宣導,如駐點高山國家公園的志工,在雪季時會協助登山客審視自身裝備是否齊全,以及是否具備雪地攀登的技術與知識,協助登山者更清楚了解雪季登山的風險。此外,國家公園署也與救難單位、登山社團合作,舉辦登山技能與救援的實地演練,讓救援人員能夠熟習山區環境,並提升應對突發情況的技能。

Q5:國家公園署是否會參考外國做法?

國家公園署在制定登山安全管理政策時,有參考外國的經驗,特別是同在亞洲的日本、韓國等登山活動發達的國家。張科長指出,雖然台灣的山區環境與這些國家有所不同,但他們的管理體系對台灣有一定的啟發意義。

例如,日本的山屋設計與管理相當細心,帶給登山客許多溫暖與安全感。玉山國家公園的觀高山屋便有參考日本山屋設計,增設衣物晾曬空間,並提供室內、室外拖鞋,避免登山鞋進進出出弄髒環境。

不過台灣山岳環境與日韓還是有很大差異。台灣山勢陡峭,國人可以一天內從海拔 0 公尺到 3000 公尺,新生的島嶼地質也容易發生崩塌情況,這也提升高山設施建設的困難性。張雅慈科長解釋:「日本可以用直升機吊掛建材、物資到山上,並將垃圾等廢棄物吊運下山,但我們很難這樣做。因為目前台灣民用直升機無法飛到海拔 3000 公尺以上的區域高空作業,我們的登山人口也不足以撐起每一間山屋的營運。加上台灣高山山屋是國有,與日本私有制度不同。因此,我們能做的是,參考國外做法,但仍要將本地環境考量進去,因地制宜,進行最適當的服務與管理。」

事實上,台灣國家公園的入山管理措施與人數承載量控管,也獲得外國的肯定。「國家公園最重要的資產就是自然生態系,我們所做的一切管理措施都是為了維護自然生態。所以我們會限制入園人數,也會有一些規定,像是不能生火,避免引發森林大火。對照日本富士山,當地政府也開始更嚴格控管入山人數,並提高進入費用。」

Q6:是否會針對裝備不齊、準備不足的登山者加強罰則?

近年來,部分登山者因裝備不齊或準備不足導致意外的情況時有所聞,對此,國家公園署是否會加強罰則成為社會熱議的焦點。張科長提到,儘管有建議要加強對裝備不全或準備不足登山者的罰則,國家公園署認為,登山活動的核心應該是提高民眾的自律與安全意識,而非僅僅依賴罰則。

「就拿雪地三寶來說,每逢雪季,國家公園入園規定必須攜帶雪地三寶,而且要會使用。但就我們觀察,有一些人為了『符合規定』,去租借了雪地三寶,卻連冰爪怎麼固定到鞋子上都不知道。我們固然可以檢查大家是否有帶雪地三寶,但我們無法一一查驗大家是否都會使用。回歸到一般的登山活動,高山環境就是具有天然環境風險,但如何提升自我來降低活動風險,責任是在自己身上。」

張科長表示,國家公園署會努力透過教育與宣導來促使登山者做好充分的準備,減少不必要的事故發生。對於一些未攜帶必要裝備的登山者,國家公園署也會加強提醒與宣導,並且將登山安全教育融入到各種宣傳活動中,讓民眾理解登山裝備的重要性。至於是否增設罰則,短期內尚未走到這一步。日後運動部正式揭牌,國內登山安全的一致性管理措施與相關罰則訂定,或許會有更明確的規範。

登山活動的安全不僅是依賴法律與罰則,更需每位登山者的自我約束與責任心。國家公園署強調,推動登山安全的核心並非單純依賴懲罰,而是希望透過教育、預防和協作,建立一個健康和諧的登山文化。

照片提供:國家公園署