「人生不是靜止的,而是一場不斷退進、變化的旅程,如果能接納不安,就能擁抱更多可能。」這是一位來自冰島藝術家奧拉弗・埃利亞松(Olafur Eliasson)的創作哲學。

同時身為建築師與環境倡議者的奧拉弗・埃利亞松,透過藝術作品不斷提醒我們:也許人們會記得山與海之間絢爛的日落,或感嘆城市裡無休無止的雨,但其實在最平凡的一天裡,抬頭看看藍天和白雲,也足以是難以忘懷的美。正是這份純粹的好奇,成了他所有創作的起點。

生命是段好奇旅程

「當一切看似自由,選擇反而成為最難卻也最關鍵的事。」

奧拉弗.埃利亞松曾在一次訪談中提及:「當我們還在不斷反覆討論著氣候變遷的影響時,回頭看,時間卻早已流逝,自然也隨著消逝,而留下的是什麼?就像是曾經的我們以為未來還很遙遠,但在轉眼之間,我們已經活在 AI 科技世代下了。」大部分的時候人們會對未來感到焦慮,透過新聞媒體看著全球氣候危機的報導,但我們反覆思考該如何改變的結果,仍舊停留在原點。

在光與彩虹下,記得曾與世界短暫對談

▲奧拉弗・埃利亞松,《苔蘚牆》,1994。 圖片攝影/提供:臺北市立美術館,2025;倫敦泰德 現代美術館典藏。© 1994 奧拉弗・埃利亞松

也許正因在這樣輪迴裡,我們漸漸被時間推移、感官也變得麻木,忘了自然其實近在眼前,也無比脆弱。對此,奧拉弗・埃利亞松選擇用藝術作為回應,把水霧、光線、冰山、彩虹這些能看見、觸摸,並且感受的自然現象裝進美術館,拉近人與自然之間的感官體驗,並從中體悟生命的價值。

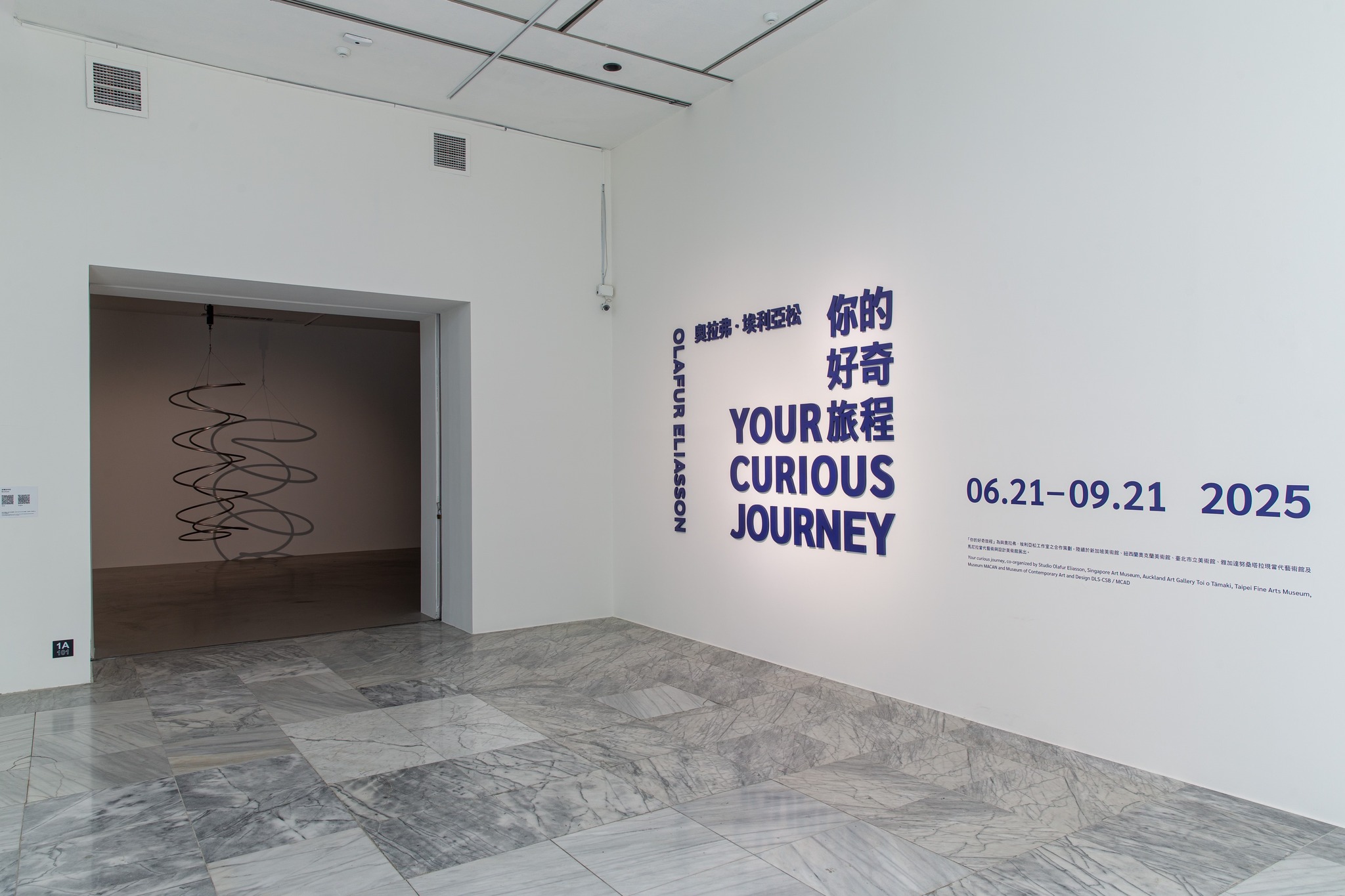

▲「奧拉弗・埃利亞松:你的好奇旅程」展覽場景照。圖片攝影/提供:臺北市立美術館,2025

「我會永遠保持好奇,因為好它讓我不斷去探索與學習,感受大自然裡的能量。」本次於臺北市立美術館展出的《你的好奇旅程》,是奧拉弗.埃利亞松三十年創作與反思的凝縮。今回,和編輯一起走進沈浸式的展覽空間,展開一場充滿好奇的旅程,探索自我內心,感受與世界的連結,也重新思考未來的可能。

|展覽五大亮點|

奧拉弗・埃利亞松,《苔蘚牆》,1994

▲奧拉弗・埃利亞松,《苔蘚牆》,1994。 圖片攝影/提供:臺北市立美術館,2025;倫敦泰德現代美術館典藏。© 1994 奧拉弗・埃利亞松

走進展覽,首先映入眼簾的是一面令人駐足的巨大牆面,不自覺得好奇心,讓人向走進幾步一探究近。其實這面牆是用一種名為「馴鹿苔蘚」的地衣輔以鐵絲網編織而成,奧拉弗・埃利亞松將它命名為《苔蘚牆》。

這種地衣是一種由真菌與藻類共生的生命體,對空氣裡最微小的化學變化極度敏銳,被視為天然的汙染檢測器。同時,它能在最嚴苛的條件下頑強生長,如乾旱、寒冷、貧瘠的北極苔原與森林,都是它的棲所。對奧拉弗.埃利亞松而言,這種生命力承載著他童年在冰島與自然親密接觸的記憶,最終成為他創作的核心。站在《苔蘚牆》前,空間中瀰漫的氣息與眼前的震撼畫面,會迫使人停下腳步,凝視、嗅聞、觸探它的延展,感覺就像被闖入一片真實的荒野。

奧拉弗・埃利亞松,《冰河融化系列1999/2019》,2011

▲奧拉弗・埃利亞松,《冰河融化系列1999/2019》,2011。 圖片攝影/提供:臺北市立美術館,2025;作品由藝術家;柏林neugerriemschneider;紐約/洛杉磯Tanya Bonakdar Gallery提供。© 2019 奧拉弗・埃利亞松

展覽中的一面白牆上掛著名為《冰河融化系列 1999/2019》的 30 幅影像並置,看似沒有太多的互動體驗,但卻讓經過的人們都停留了許久,靜靜的欣賞這幅值得反思的作品。這是奧拉弗.埃利亞松於 1999 年拍下的冰島壯闊冰河,為大自然留下最真實的樣貌,走過二十年,他回到這片風景裡,眼前看到的畫面卻已截然不同。

於是他再次透過影像紀錄下眼前的一切,這幅作品無需任何文字,就能感受到時間留下的斷層與氣候變遷的真實重量。冰河在二十年過後急劇退縮的差距,是氣候變遷對環境帶來的震撼教育,也讓人反思在這消逝的二十年裡,人類究竟做了些什麼?而未來,我們又能如何回應?

奧拉弗・埃利亞松,《被活動定義的物體(當時)》,2009

▲奧拉弗・埃利亞松,《被活動定義的物體(當時)》,2009。圖片攝影/提供:臺北市立美術館,2025;作品由藝術家;柏林neugerriemschneider;紐約/洛杉磯Tanya Bonakdar Gallery提供。© 2009 奧拉弗・埃利亞松

走進展覽其中一間暗黑的展間裡,最先映入耳中的是不斷流轉的水聲,彷彿置身於幽深的森林。隨著視線適應黑暗,眼前閃爍的水滴如同碎裂的光影,仔細看會發現流動的水滴透過光線投射,彷彿像是一幀一幀定格在畫面中,時間也就此暫停。

奧拉弗・埃利亞松的作品《被活動定義的物體(當時)》,在光與水的交會下,提醒著我們在快速運轉的時代中,慢下來,重新感知「時間」的重量,去感受每個瞬裡隱藏的無數細節與變化。

奧拉弗・埃利亞松,《美》,1993

▲奧拉弗・埃利亞松,《美》,1993。 圖片攝影/提供:臺北市立美術館,2025;洛杉磯當代藝術館典藏。© 1993 奧拉弗・埃利亞松

作為奧拉弗.埃利亞松早期的代表作之ㄧ,《美》,1993 這幅作品完美詮釋出他最初的創作核心「藝術並非單向展示,而是由觀眾參與共享的過程。」這幅作品同樣是在一間將近全黑的房間,當光與霧在時間交織下形成了彩虹,你認為眼前浮現的是虛幻還是真實?答案是,相信自己眼前的一切。

彩虹並非恆常的形體,也可能因光線和位置而改變型態,從不同的視角看見的風景也不同, 現場的每個「當下」都是光、水、空間與人共同生成,或許奧拉弗.埃利亞松想表達的是,大自然裡的美沒有絕對的界線,那些都是在被注視的當下才有了定義,也在移動的視角中不斷改變。

奧拉弗・埃利亞松,《單色房間》,1997

▲奧拉弗・埃利亞松,《單色房間》,1997。圖片攝影/提供:臺北市立美術館,2025;Angsuvarnsiri收藏。© 1997 奧拉弗・埃利亞松

旅程的尾聲,奧拉弗・埃利亞松邀請觀眾走進他於 1997 年所創作的作品《單色房間》,這一座被黃色光芒壟罩的巨大空間,可以說是整個展覽中最具震撼的一刻,踏入其中,所有色彩瞬間被奪走,只剩黑、白、灰在眼前流動,所有熟悉的一切,彷彿褪去了記憶裡的形貌,像是時光倒轉回到僅有黑白的年代。

隨著駐足的時間越長,雙眼會慢慢習慣光線,黑白之中的細微層次也慢慢浮現,有點像是的一圈一圈的幻影。走出房間後,各種色彩瞬間出現將人拉回現實,當中顏色從消失到復原的過程,不禁讓人思考,《單色房間》是否是一場時光迴轉?

數百年來,人類剝奪了大自然的一切,冰川的消融、逐漸消失的雨林、不斷地開發的土地,直到今日,一切早已回不去最純粹的樣貌,而此刻的我們,才慢慢意識到它的脆弱。當色彩退去後,留下的是形體還是本質?感官減弱時,意識會否因此更加清晰?

奧拉弗・埃利亞松的好奇旅程,未完待續

奧拉弗・埃利亞松用他的一生去感知大自然,也透過藝術凝視時間與環境的流變。從《天氣計畫》、《觀冰》到《紐約瀑布》,讓人們走進他的作品之中,重新感受自然所蘊藏的瞬間美好。在這個時代,我們有幸透過他的創作,反思人類如何面對氣候變遷,重新思考與自然的關係。正如他所言:「如果我們能創造自己所身處的世界,那我們也能創造一個真心想要的世界。」

這趟未完待續的好奇旅程,如今正在台北市立美術館進行中,展期至 2025/9/21,誠摯邀請你走進《奧拉弗.埃利亞松:你的好奇旅程》,這是一場非常值得你親身體驗的藝術展覽,人人都能感受其中意義,最終,一切都關於旅程,不只是觀看藝術,而是與自然對話、與自身感知相遇,或許在這之後,你眼中的世界也將因此悄然改變。

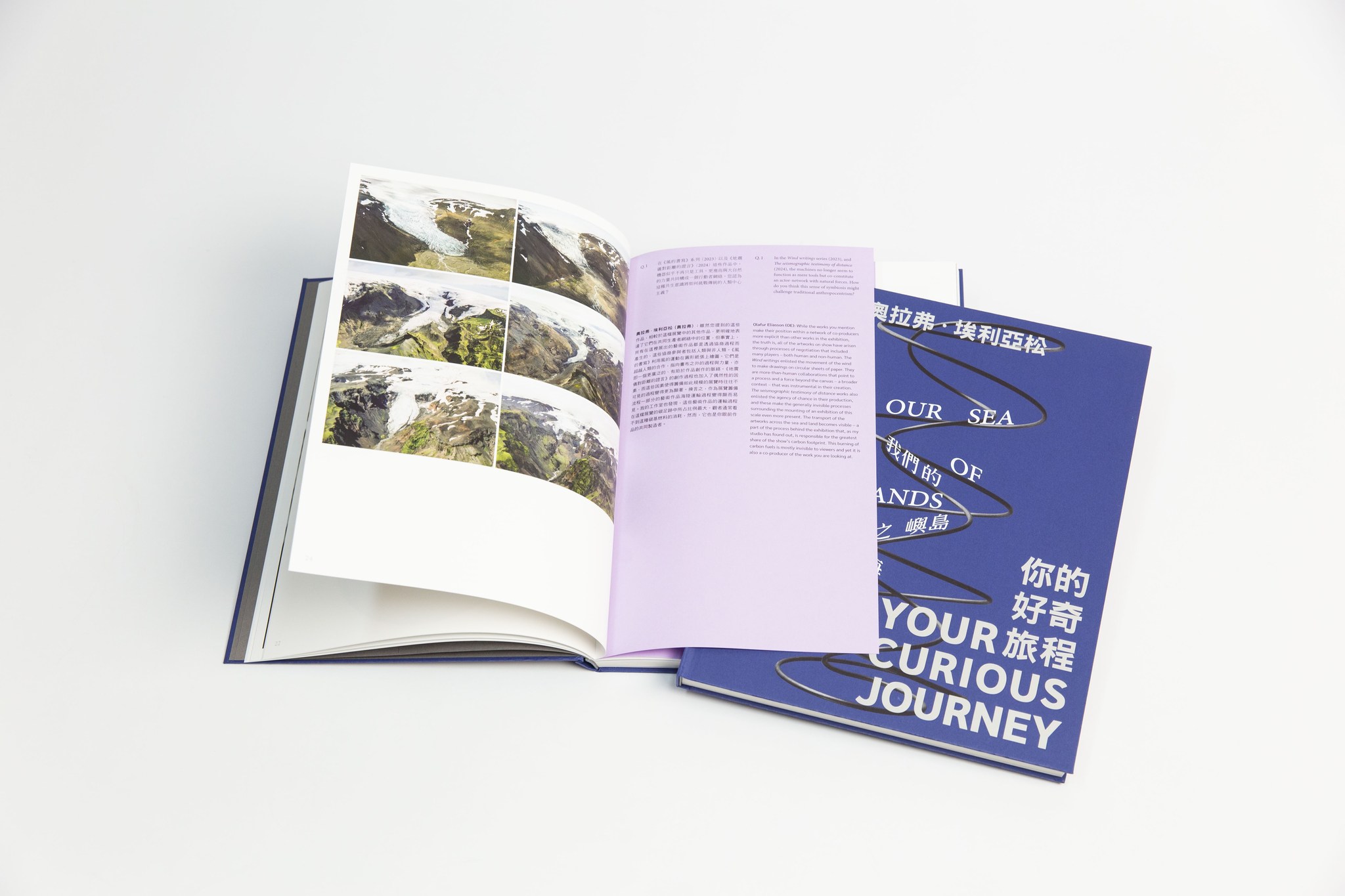

▲北美館出版巡迴展唯一中英雙語版專輯《奧拉弗.埃利亞松:你的好奇旅程_我們的島嶼之海》。

|展覽資訊|

展名|《奧拉弗.埃利亞松:你的好奇旅程》 地點|臺北市立美術館一樓 1A、1B 展覽室 展期|2025.06.21 – 2025.09.21

[ 圖片及資料來源 / 臺北市立美術館 Taipei Fine Arts Museum ]