台灣真的進入「有熊國度」了嗎?林業及自然保育署近日發布新聞稿,指出台灣黑熊的目擊與活動紀錄逐年上升,顯示牠們的族群正在逐步增加。對熱愛登山的民眾來說,這樣的訊息令人振奮,卻也帶來疑問:黑熊真的變多了嗎?我們登山遇熊的機率是否提高?而人熊和平共處,又是否真有可能?

台灣黑熊數量逐年上升

根據林業及自然保育署最新發布的黑熊監測資料,台灣的確有愈來愈多跡象顯示,這個島嶼正穩步邁入「有熊國度」。從 2011 年至 2025 年,全台共累積 2034 筆台灣黑熊的發現紀錄,包含目擊、自動相機拍攝、入侵通報與救傷等。其中一項關鍵指標──黑熊的「相對豐度指數(OI值)」──自 2018 年以來持續上升,從 1.8% 上升至 2024 年的 8.9%,意味著黑熊出現的機率與密度都有所增加。

不僅在過去認為是黑熊主要棲息地的中高海拔地區(海拔 1,200 公尺以上)有所增加,近年來甚至在 1,200 公尺以下的低海拔地區也頻繁出現黑熊蹤影,分布範圍從 2018 年前的 17 個鄉鎮擴大至近年的 27 個,覆蓋面積與行政區持續擴張,顯示牠們的活動範圍已逐步接近淺山區域。

為排除監測方式變化所造成的偏差,林業保育署進一步扣除自動相機與入侵通報資料,僅統計目擊通報,結果趨勢仍一致,顯示黑熊數量與分布的擴張並非僅因觀察科技的進步,而是確實的生態變化。此外,森林棲地的改善與擴張也為黑熊提供了更穩定的生存空間,國有林地面積從 2015 年的 140.7 萬公頃增加至 2025 年的 142.9 萬公頃。

不過,這是否就代表台灣黑熊整體族群數量已經回穩,無需擔心?若黑熊真的變多了,是否代表我們爬山更容易與牠們「不期而遇」?這些數據固然令人振奮,卻也讓人不得不思考:這樣的統計,是否真的能反映台灣黑熊現況的全貌?

黑熊保育仍有一大段路要走

儘管林業及自然保育署提出的統計數據顯示台灣黑熊族群有逐年擴張的趨勢,但台灣黑熊保育協會秘書長張晉豪卻提醒社會大眾:「我們雖然對數據樂觀,但仍應謹慎看待。」他表示,雖然某些熱區如花蓮卓溪鄉的確有黑熊出現頻率增加、族群擴張的跡象,但也有些地區,如丹大野生動物棲息環境中部以北延伸至宜蘭縣山區一帶、以及大武山自然保留區中南部,和雙鬼湖保護區最南側,近十年來得到的資料是更少、更稀疏了。目前整體仍缺乏對「台灣黑熊族群數量」的明確掌握。他解釋:「台灣山林環境多樣,地形錯綜複雜,加上監測調查資源有限,我們至今仍無法得知台灣黑熊確切的族群數量,也因此無法輕易斷定黑熊族群已達安全水位。」

針對林業保育署引用的相對豐度指標 (OI 值) 逐年上升,張晉豪指出,這個指標雖然具參考意義,但因為偵測相機擺設的位置與數量逐年擴增,且往往集中設置於已有黑熊出沒紀錄的「熱點」地區,因此觀察結果的上升,能否直接表示全國黑熊數量增加,數據解讀上難免有「美化」的可能。

更重要的是,數量增加不代表黑熊面臨的生存挑戰就會減少。張晉豪直言:「陷阱仍是目前最大的威脅之一。」原住民族基於文化傳統的狩獵需求,或是山區居民防農損,而設置的金屬套索陷阱,往往原本是為了捕捉特定目標物種,如山豬、山羌等野生動物,卻造成黑熊誤入陷阱傷殘甚至致死。他指出,若要真正降低對黑熊的傷害,就必須持續研議陷阱使用管理的配套措施,例如使用時機、使用區域、陷阱規格、管理方法等……

此外,當黑熊開始頻繁靠近人類聚落、人熊衝突也可能隨之升高。未來該如何讓黑熊與人類和平共處,如何讓第一線的山村居民感到安全、願意與保育系統合作,這些將是比數據更難卻更關鍵的挑戰。畢竟,「有熊國度」不只是物種的勝利宣言,更是一場長期的社會協商與生態實踐。

邁入有熊國度,我們該做什麼?

「黑熊媽媽」黃美秀教授,是台灣第一位專注研究台灣黑熊的學者。她曾在博士論文階段選擇放棄原本的北美熊類計畫,毅然投身於對家鄉物種的探索。2010 年,她與團隊共同創立了「台灣黑熊保育協會」,期望透過民間力量彌補政府在黑熊保育上的資源與權責不足。成立以來,協會不僅推動各項學術研究,也親自參與現場調查與野外救援行動,是台灣第一個照養失親幼熊的單位。

進入「有熊國度」之後,對黑熊保育工作反而更需加強、深化。台灣黑熊保育協會認為,未來的努力方向可以持續從三大面向著手:研究調查、教育宣導與友熊社區行動。

「研究與調查是了解黑熊生態的基礎。協會持續進行黑熊族群監測,並將黃教授長年累積的數據轉化為實用的宣導素材。」張晉豪強調。2024 年,台灣黑熊保育協會完成了「台灣黑熊地理分布預測模式及人熊關係分析」,這也是台灣史上第二次進行全島級的黑熊分布研究,有助於描繪黑熊在十年間的活動變化與人熊接觸熱區。

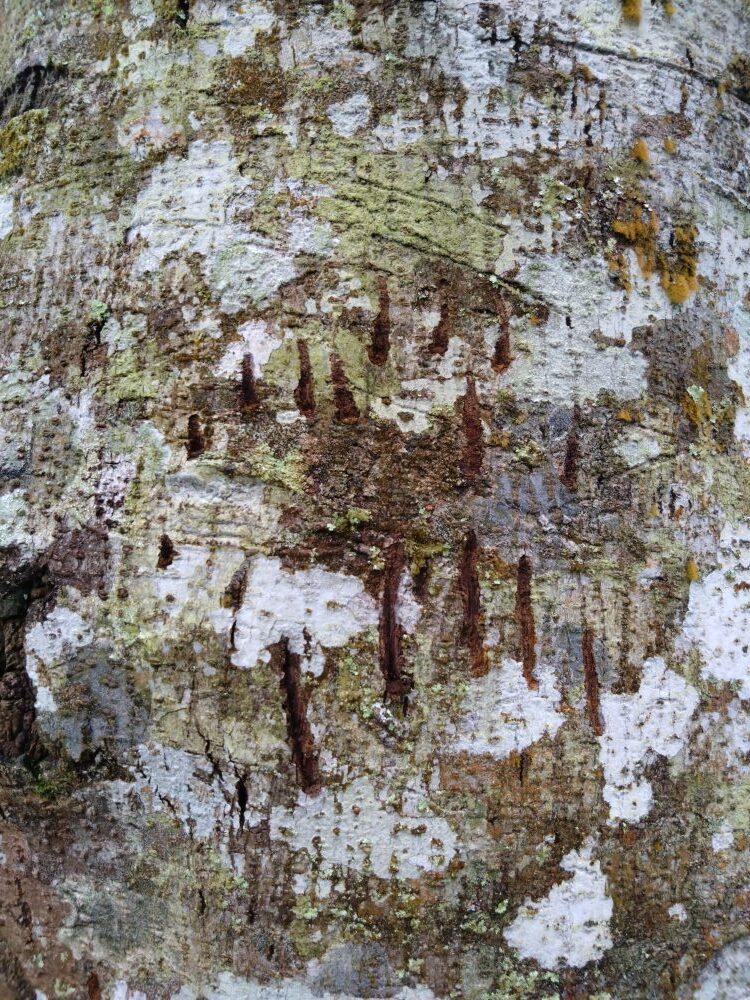

其次是教育與宣導,是促進社會理解、降低誤解與恐懼的關鍵。在花蓮玉里,有一座「台灣黑熊教育館」,是台灣黑熊保育協會所設立,期望以面對面方式讓在地居民與遊客認識黑熊。2022 年他們攜手企業推出「保育巡迴車」,深入花東部落、校園與社區,將保育觀念送到第一線。針對原民社區對黑熊的恐懼,張晉豪強調:「黑熊其實會主動趨避人類,避免與黑熊正面相遇就是最好的共存方式。我們會宣導如何辨識熊跡、友善防熊、及遇熊如何因應等,以降低誤傷與衝突風險。此外,我們也推動『黑熊保育大使』制度,只要學校提出申請,協會便會派培訓志工前往演講,每年場次將近百場。」

保育行動的核心是社區參與。過去不少黑熊誤中陷阱後,因居民擔心觸法受罰而選擇不通報,甚至直接將黑熊處決。管理單位現在推動的通報免責制度、鼓勵更換改良式獵具、獎勵自主巡守等機制,都讓黑熊保育工作朝正向發展。台灣黑熊保育協會也長期在鄰近黑熊出沒的社區推動「友熊社區」計畫,參與在地巡守、宣導人熊共存的理念。

此外,台灣黑熊入侵人類聚落的案例,大多是被食物所吸引。台灣黑熊保育協會不斷跟村落居民宣導,廚餘、飼料、垃圾等要保存好,做好食物管理,降低黑熊被食物味道吸引而靠近的機率。另一方面,他們也倡議,提供鄰近黑熊的社區「防熊垃圾桶」,建立物理屏障,黑熊無法取得食物,就會離開。

黑熊保育行動的漫漫長路

推動黑熊保育,最難的從來不是野地的跋涉,而是走進人心。台灣黑熊保育協會長期駐點花蓮玉里,就是為了拉近與部落居民的距離。黑熊經常出沒於原住民傳統領域,要推動友熊社區,得先跨越彼此的信任門檻。張晉豪坦言:「對在地居民來說,信任是需要長期累積的。需要主動去了解他們的文化和需求,才有可能打下信任的基礎。持續關心、長期陪伴,才有機會一起面對難解的問題。」

教育宣導也面臨相同挑戰。協會長年面向大眾、學校演講,推動保育觀念,但這是一條漫長的路。「教育很難在短期見到成果,但我們相信這是對的事,只能持續堅持。」張晉豪秘書長語氣平靜卻堅定。

有時,大家再怎麼努力,也無法阻止悲劇發生。像是編號 711 的成年黑熊,因闖入人類活動區域覓食,數次驅趕都失敗,最後只能採取異地安置的方式,讓牠遠離該地。但 711 出現了返家行為,管理單位透過訊號追蹤發現牠並沒有待在被安置的區域內,而是朝原生棲地前進。最後,711 在返家路途中被困於陷阱,死於槍擊。「牠明明有機會活下來的,卻沒能逃過人為風險。」說到這裡,張秘書長語帶感慨,但這起事件更突顯教育和溝通的重要性。

但在無奈之外,也有讓人滿懷希望的片刻。例如曾經協助照養一隻失親幼熊妹仔,協會小心設計食物內容,既要符合牠雜食的天性,又避免牠過度依賴人類。有民眾寄來乖乖,想讓小熊乖一點,讓照養成員看了會心一笑。同時他們也會放鞭炮、射塑膠子彈,用負面制約減少人熊接觸,希望讓牠理解,與人類太過親近不是一件好事。「我們把牠當自己的小孩,還會放體重計在牠吃飯的地方,看看牠長多胖。」

一年多後,小熊終於野放。雖然追蹤項圈三個月就掉落,但後來仍有相機拍到牠的身影。「那一刻真的很感動,就像看到孩子長大,平安回到牠該去的地方。」

保育這條路,沒有終點

邁入「有熊國度」,不該只是關注黑熊數量的增長,更代表我們要有與牠共處的智慧與責任。未來,台灣黑熊保育協會仍將持續深入部落、校園與社區,推動教育宣導與友熊社區的理念,因為黑熊保育的工作從不是短期任務,而是一條沒有終點的長路。

若你也想為這塊土地上的黑色身影盡一份心力,歡迎關注協會在全國各地不定期參與的市集活動、保育講座,與保育大使互動、認識黑熊生態。此外,台灣黑熊保育協會也歡迎大家親自走訪與黑熊距離很近的玉里,參訪台灣黑熊教育館,了解當地的生活方式和人熊關係。

照片來源:台灣黑熊保育協會

➥ 追蹤台灣黑熊保育協會的臉書粉絲團:https://www.facebook.com/TBBCA

➥ 關注台灣黑熊保育協會:https://www.taiwanbear.org.tw/